Essere umani non significa solo avere il dono della parola: quello ci differenzia dagli animali come esseri potenzialmente pensanti; potenzialmente, sì, perché è mettere in pratica il pensiero, renderlo giusto, saperlo discernere. Tra uomo e animale vige una differenza prima: l’etica.

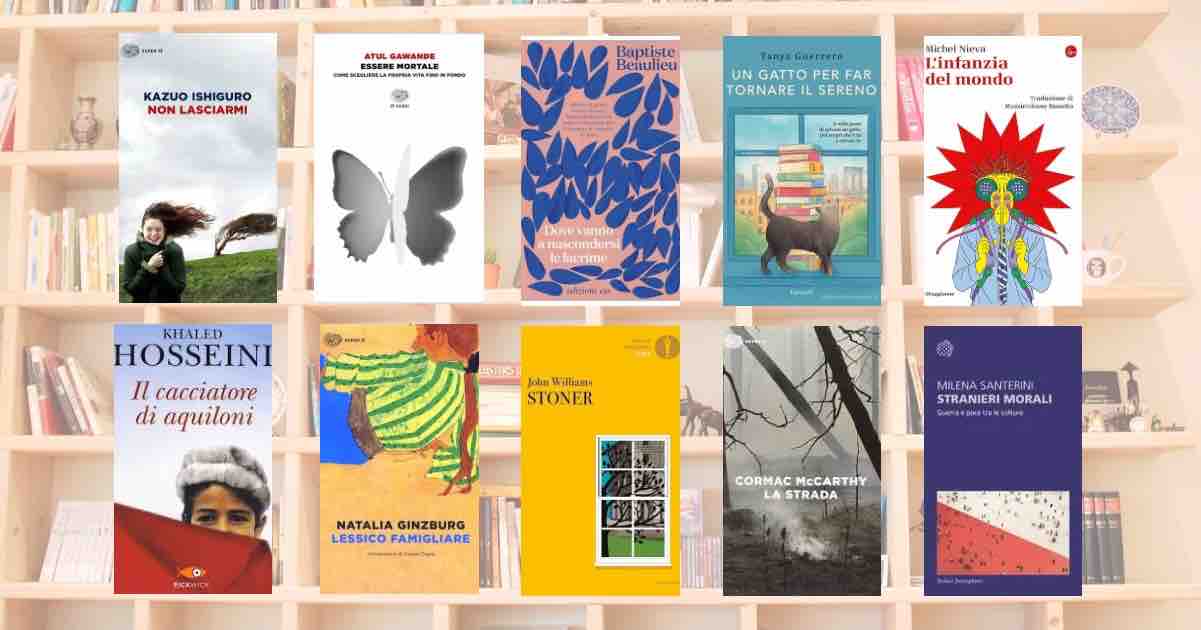

10 libri per restare umani

In questi dieci libri, noi di Libreriamo cerchiamo di ricordare quanto sia importante essere umani. Quanto sia bello e necessario.

“Non lasciarmi” di Kazuo Ishiguro

- Affetto, memoria, libertà. Un romanzo che ci costringe a vedere l’umanità anche dove la società la nega.

Kathy H., trentunenne e “assistente”, ripercorre in prima persona l’infanzia trascorsa a Hailsham e l’adolescenza nei “cottage”, raccontando prima del collegio inglese che somiglia a un paradiso circondato dalle verdi colline.

Tra insegnanti premurose, lezioni d’arte e un codice di comportamento sobrio, parla di Ruth, la sua migliore amica, e del timido Tommy, primo amore di entrambe; dei loro lavori esposti nella “Galleria” di Madame e di come, piano piano, i sogni infantili sono venuti meno per lasciare spazio alle verità sul loro scopo biologico.

Ishiguro costruisce un romanzo di slipstream che scivola tra il passato e il presente di Kathy e, mentre i ricordi si riavvolgono in digressioni apparentemente casuali, il lettore schiude le porte di stanze in cui mai vorrebbe entrare.

“Non lasciarmi” interroga cosa ci rende persone — l’arte? l’amore? i ricordi? — e quanto conti avere un destino scelto e non impostato, e perché la società preferisca non guardare quando beneficia della sofferenza di altri. È un libro che parla di noi, oggi, ogni volta che normalizziamo l’utile e rimuoviamo l’empatia.

“Essere mortale” di Atul Gawande

- Autonomia, dignità, desideri. I limiti umani attraverso la medicina.

Chirurgo e saggista, Gawande parte da un dato semplice e scomodo: la medicina moderna è bravissima a prolungare la vita, pessima a pensare la fine.

Con casi clinici, interviste e la storia della malattia di suo padre, mostra come l’ossessione di “fare qualcosa” conduca spesso a mesi di trattamenti inutili, dolore evitabile, vite ridotte all’ospedale. Il libro segue tre fili.

Il primo è storico-sociale: l’invecchiamento è stato “istituzionalizzato” in strutture che privilegiano sicurezza e protocolli rispetto a libertà e scopo; Gawande racconta chi ha provato a cambiare rotta (case famiglia, hospice, l’intuizione che piante e animali migliorano davvero la salute degli anziani). Il secondo è clinico: le “conversazioni difficili” – che cosa temi? che cosa desideri ancora? quali compromessi accetti? che cosa renderebbe per te una giornata buona? – diventano strumenti terapeutici quanto un farmaco, perché rimettono al centro l’autonomia del paziente. Il terzo è etico: scegliere meno interventi non è “arrendersi”, è curare secondo fini condivisi.

Gawande non demonizza la tecnologia, ma la riporta al suo posto. “Essere mortale” non dà ricette, offre una grammatica: anticipare le scelte, capire i trade-off, riconoscere che dignità e legami contano almeno quanto la sopravvivenza biologica. È un testo che sposta lo sguardo dal “quanto vivere” al “come vivere fino all’ultimo”, e che chiunque – medici, caregiver, figli, noi stessi – dovrebbe leggere prima che serva.

“Dove vanno a nascondersi le lacrime” di Baptiste Beaulieu

- Ascolto, fragilità, consolazione. Curare significa anche sapersi mettere in gioco e soffrire.

Jean è un medico di base nel Sud-Ovest francese e il suo ambulatorio è un piccolo teatro dell’umano: una sala d’attesa che s’ingrossa e si svuota come una cassa toracica. Nel suo studio è pieno di storie che entrano, persone che si confessano e, talvolta, si frantumano.

Passano Josette con il “quinto” cancro, la signora Gonzales che porta sul volto una protesi dopo le violenze del marito, la signora Chahid che scherza per non dire ciò che duole davvero… Ma anche bambini, tossicodipendenti, anziani e cani. Tutti trovano in Jean uno sguardo disponibile prima ancora di una ricetta; eppure lui, il dottore che sa accogliere le lacrime altrui, non riesce più a piangere.

È come se il suo “rubinetto interiore” si fosse inceppato. La domanda che lo perseguita è “Dove sono finite le mie lacrime?”, una domanda che presto diventa anche la vera indagine del romanzo.

Ispirato all’esperienza reale di Beaulieu, medico e narratore, il libro alterna scene cliniche e confessioni intime, e mostra la medicina per ciò che spesso non vediamo: un mestiere emotivamente estenuante, esposto all’angoscia degli altri, compresso tra burocrazie, urgenze, attese e sensi di colpa.

Jean cura, ascolta, consola; ma racconta anche l’altra faccia della medaglia: il rischio di “anestetizzarsi” per non crollare, per restare impeccabile e forte. Il tono resta leggero quando può — humor, tenerezza, piccoli gesti di cura — e si fa rabbioso quando deve: contro la solitudine dei pazienti, le violenze domestiche, le crepe sociali che entrano in studio con loro.

“Un gatto per far tornare il sereno” di Tanya Guerrero

- Comunità, seconde possibilità, gentilezza. Un libro che celebra il prendersi cura reciproco.

Romanzo-corale raccontato attraverso lo sguardo allerta di un randagio nero che conosce ogni crepa dei muretti di Brooklyn.

Gatto — così lo chiamano tutti — non parla, ma vede: fiuta l’odore dell’ansia, osserva i gesti trattenuti, intercetta segnali che gli umani non sanno decifrare. Attorno a lui si muove un piccolo quartiere di vite in transito: Núria, volontaria in un rifugio per randagi, che ha perso la sua scintilla e riceve misteriosi post-it gentili; Collin, autore di bestseller bloccato dalla fine di un amore; Bong, fioraio rimasto vedovo che torna a casa e trova solo silenzio; Omar, postino cortese con sogni accantonati; e Lily, arrivata con una valigia rossa e il desiderio di ritrovare una sorella mai conosciuta.

Guerrero intreccia queste esistenze in capitoli brevi e luminosi, lasciando che sia il micio a cucire le storie con passaggi furtivi, soste al sole, “interventi” minimi: una presenza che non risolve, ma sposta di un millimetro lo sguardo.

Il romanzo celebra l’economia della gentilezza — biglietti lasciati di nascosto, gesti gratuiti, l’arte di restare accanto — e la famiglia come scelta, non solo come legame di sangue. Quando l’equilibrio precario si incrina e tocca a Gatto aver bisogno, il quartiere restituisce ciò che ha ricevuto: la cura, qui, funziona per circolazione.

Un comfort book che parla di lutti e solitudini con leggerezza vigile, ricordando che spesso non “salviamo” gli animali: sono loro a insegnarci come si torna al mondo, un passo (o un miagolio) alla volta.

“L’infanzia del mondo” di Michel Nieva

- Proteggere i fragili, memoria. Un libro che denuncia un futuro disumanizzato da cui bisogna fuggire, avendo un’anima.

Nel 2272 la Terra non è che un arcipelago di relitti: città-zattere, economie cannibali, bambini trattati come asset e la morte ridotta a algoritmo di borsa. In questo panorama nasce e cresce il “pupo dengue”, un ragazzino che non conosce inverno né neve perché il clima ha cancellato persino le parole. Bullizzato a scuola, disprezzato dalla madre, orfano di un padre svanito nell’ingranaggio, il protagonista trova una fessura nel presente attraverso misteriose pietre telepatiche: reliquie che custodiscono la memoria di un pianeta con un’anima, contrabbandate come l’ultima droga per chi vuole ricordare cosa significhi essere umani.

Il suo viaggio è un’odissea tra rovine e speculazioni, videogame identitari (“Cristiani vs indios”) più vivibili della realtà, setti corporativi che monetizzano ogni organismo, e figure grottesche che incarnano le mutazioni del tardo capitalismo.

Nieva ibrida manga, body horror e slipstream per costruire un microcosmo febbrile, dove l’immaginazione non alleggerisce il mondo ma lo incide più a fondo: ogni pagina è un cortocircuito tra mito arcaico e dispositivo finanziario, tra fiaba nera e pamphlet politico.

Criticamente, il romanzo funziona come un’allegoria feroce dell’America Latina (e non solo): la malattia trasformata in rendita, l’estrazione di valore anche dalla memoria, il colonialismo che ritorna in forma gamificata. Eppure dentro la distopia pulsa un’ostinata domanda etica: è ancora possibile un’infanzia — cioè un inizio — in un mondo che ha consumato tutti gli inizi? La ricerca del “pupo” (origine, appartenenza, senso) diventa così un atto di resistenza alla mercificazione totale. Non un semplice futuro immaginato, ma il presente che scalpita sotto la pelle.

“Il cacciatore di aquiloni” di Khaled Hosseini

- Identità, fratellanza, riscatto, empatia. Un libro che calca sul peso delle omissioni.

Kabul, anni Settanta. Amir, figlio di un ricco commerciante pashtun, cresce con Hassan, domestico e amico d’infanzia di etnia hazara. La loro complicità si consuma nelle gare di aquiloni, finché il giorno della grande vittoria Amir assiste senza intervenire alla violenza subita da Hassan per mano del bullo Assef. Da lì in avanti il romanzo è un lungo dopoguerra interiore: la colpa, taciuta, contamina i gesti quotidiani, distrugge l’amicizia e prepara l’esilio.

Con l’invasione sovietica, Amir e il padre fuggono negli Stati Uniti; l’Afghanistan resta un fantasma, una ferita irrisolta. Anni dopo, la telefonata di un vecchio amico rimette in moto la trama: Amir torna a Kabul, ora sotto i taliban, per cercare Sohrab, il figlio di Hassan, e provare a trasformare il senso di colpa in responsabilità.

Hosseini intreccia romanzo di formazione, epopea dell’esilio e denuncia storica con una lingua limpida, piena di immagini memorabili — gli aquiloni, i vicoli polverosi, le granate, i bazar.

Il libro regge per la precisione etica: non cerca scorciatoie consolatorie, mostra come la redenzione sia fragile, parziale, spesso tardiva. Eppure esiste, e passa attraverso la cura dell’altro e la scelta di non distogliere più lo sguardo. Una lettura che interroga il lettore su identità, classe, appartenenza e sul prezzo delle omissioni.

“Lessico famigliare” di Natalia Ginzburg

- La lingua come casa, memoria, resistenza. Mostra come un vocabolario domestico tenga insieme persone e tempi difficili.

Non un’autobiografia tradizionale, ma una “memoria di voci”: Ginzburg racconta la propria famiglia torinese attraverso le frasi-tic del padre Giuseppe Levi, gli Improperi della madre, i nomi, le prese in giro, le storielle ripetute a tavola.

Il lessico domestico diventa archivio affettivo e, insieme, strumento critico: tenendo lo sguardo all’altezza della cucina, il libro illumina l’Italia tra gli anni Trenta e il dopoguerra — le leggi razziali, il fascismo, la Resistenza — senza mai “spiegare” nulla, ma facendolo sentire.

Nella prosa sorvegliata e trasparente di Ginzburg gli eventi storici entrano di taglio, attraverso dettagli: una porta che sbatte, una passeggiata, una frase ripetuta mille volte.

La scelta di restare sul piano del quotidiano non diminuisce il peso etico, anzi lo amplifica: il privato è il modo più onesto per parlare di pubblico, e il linguaggio è il primo luogo in cui una comunità si riconosce o si disgrega.

“Lessico famigliare” è anche un romanzo sull’identità: ciò che siamo è, in gran parte, ciò che diciamo (e come lo diciamo). L’effetto è doppiamente umano: ci riconosciamo nel comico, nel brusio domestico, ma anche nelle micro-crudeltà e nelle omissioni.

“Stoner” di John Williams

- Lavoro, amore, tenacia. Un libro che celebra l’eroismo silenzioso dell’ordinario.

William Stoner, figlio di contadini del Midwest, approda all’università per studiare agraria, ma una lezione di letteratura gli cambia la vita: resta. Diventa docente, marito, padre mediocre, amante intenso ma non salvifico; attraversa guerre, faide accademiche, umiliazioni burocratiche, una depressione che non ha nome.

Non succede “niente” di clamoroso, e proprio per questo succede tutto: “Stoner” è il romanzo dell’esistenza ordinaria trattata con serietà assoluta. La prosa di Williams è asciutta, antispettacolare; ogni scena pesa, ogni scelta costa. Il matrimonio con Edith, mal assortito e logorante, l’amore con Katherine Driscoll, breve e necessario, lo scontro con il collega Lomax: tasselli di un’etica del lavoro e dell’attenzione che non concede sconti né eroismi.

Stoner non è un santo né un fallito esemplare: è un uomo che cerca senso nel proprio mestiere, nel rigore con cui legge e insegna, nell’ostinazione a “stare” al proprio posto.

Il libro commuove senza trucchi perché riconosce dignità all’invisibile: l’aula, la pagina, le piccole fedeltà quotidiane. È un invito a guardare la vita senza mitologie ma con precisione e pietà, ricordando che la grandezza umana abita spesso nel mediocre — quando lo si vive con onestà.

“La strada” di Cormac McCarthy

- L’umanità come cura dell’altro, legame, restare insieme anche nell’oscurità. Un classico moderno sulla paternità, la cura e il fragile patto che ci tiene umani.

Un libro che scalda i cuori. Un padre e un figlio attraversano un’America carbonizzata dopo una catastrofe mai spiegata. Niente nomi, quasi niente punteggiatura: McCarthy scrive un salmo nero in cui ogni parola è necessaria. La trama è un viaggio verso sud in cerca di un clima meno ostile, ma il vero movimento è etico: “portare il fuoco” significa mantenere una scintilla di umanità in un mondo di cannibali, bande e fame.

Il romanzo procede per episodi: una dispensa trovata sottoterra, una casa “troppo silenziosa”, incontri che sono test sulla giustizia possibile quando la legge non esiste più. Il padre protegge, il figlio domanda: che cosa resta di giusto se per vivere bisogna togliere? Il minimalismo formale amplifica il cuore emotivo: la tenerezza tra i due, fatta di gesti piccolissimi (una coperta, un sorso d’acqua, una parola detta piano), è la vera contro-apocalisse.

“La strada” è duro, a tratti insostenibile, ma rifiuta il cinismo: chiama il lettore a farsi carico del “fuoco”, cioè a considerare la moralità non come un lusso, bensì come l’unico modo di restare vivi.

“Stranieri morali. Guerra e pace tra le culture” di Milena Santerini

- Comprensione, convivenza, resistenza. Un libro che offre strumenti concreti per disinnescare le guerre culturali.

Santerini fotografa il nostro tempo come una geografia di “stranieri morali”: non solo diversi per lingua o origine, ma separati da cornici di valori che non si parlano più.

L’autrice smonta l’idea di cultura come blocco monolitico e mostra quanto sia, invece, un organismo in mutamento: in questo quadro esplora i fronti caldi delle culture wars, dalla memoria pubblica alle “guerre delle statue”, dal sex vs gender e i conflitti intra-femministi, migrazioni narrate con storytelling tossico, suprematismi che rialzano la testa e wokismi che rischiano la paralisi vittimista, fino al modo in cui la violenza simbolica alimenta quella reale sui campi di battaglia.

Il libro tiene insieme analisi e proposta: per tornare a convivere serve un’etica dell’attenzione (ascolto, responsabilità della parola, cura delle differenze) e una pedagogia dell’incontro che non cancelli il dissenso ma lo renda argomentabile; e Santerini ci riesce. Nel libro mostra le radici, indica pratiche di mediazione — dalla gestione dei curricoli scolastici alla qualità del discorso pubblico.

Un saggio utile proprio perché non offre scorciatoie: ricorda che la convivenza non è consenso, ma fatica condivisa; e che, per uscire dalle tribù, servono strumenti linguistici e morali prima ancora che soluzioni tecniche.