Esiste un mondo arcaico e sospeso, dove la Sardegna è dipinta in modo realistico e appassionato attraverso le parole di una scrittrice immortale: Grazia Deledda, l’unica donna italiana Premio Nobel per la Letteratura che lo ha conseguito nel 1926. Lo leggiamo ancora nei suoi libri, attraverso la sua voce, nei destini segnati e nelle passioni proibite dei suoi personaggi, che spesso tacciono segreti pesanti come macigni.

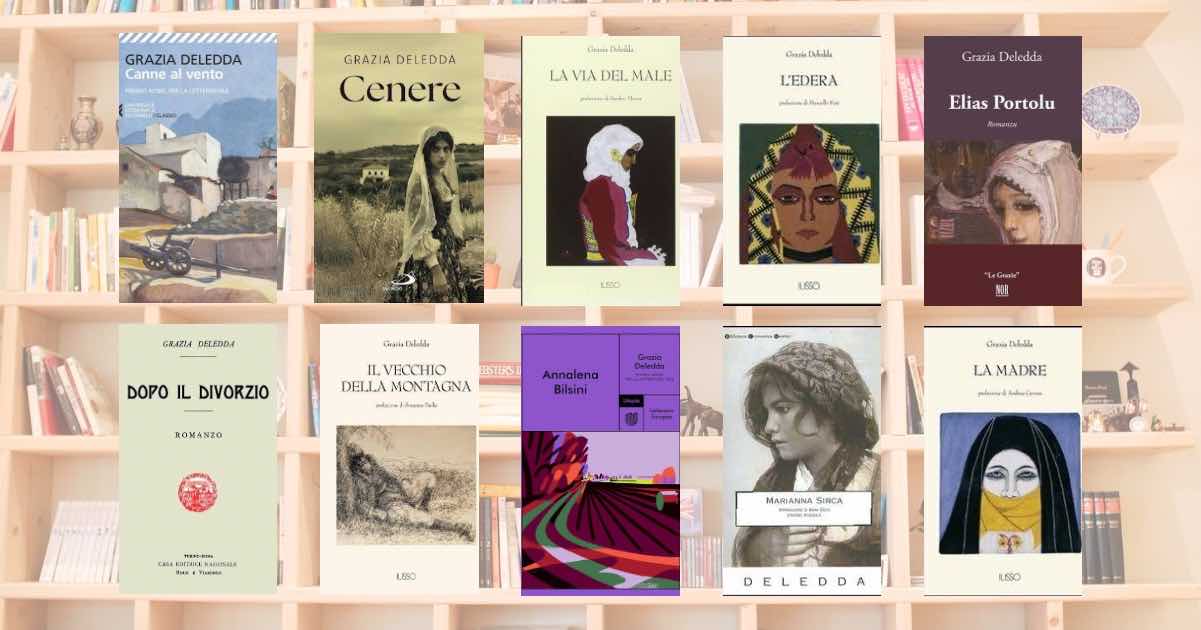

Il 27 settembre è il compleanno di Grazia Deledda e noi di Libreriamo vogliamo ricordarla anche così, ripercorrendone il cammino letterario attraverso dieci titoli.

Il mondo di Grazia Deledda in 10 libri

Un mondo di fatalità, peccato, espiazione e speranza: un viaggio che, passo dopo passo, l’ha portata al Nobel.

“La via del male” (1896)

Un libro che parla di ascesa e colpa, che vede il male come deriva.

Pietro è il campiere dei Noina: serve Nicola, uomo di umili origini, che ha sposato la benestante Luisa, e vive all’ombra della loro figlia Maria, bella e superba. Finché Pietro corteggia Sabina, la nipote povera di casa, l’ordine sociale regge; ma quando Maria s’ingelosisce, il ragazzo osa alzare lo sguardo e innamorarsi “più in alto”. Le promette un avvenire ricco, si allontana per lavorare, ma il destino gli sbarra la strada: un arresto ingiusto per furto di bestiame e l’amicizia in cella con Antine, che gli instilla un’idea semplice e terribile — se vuoi qualcosa, prendila “seguendo la via del male”.

Intanto Maria accetta di sposare il ricco Francesco Rosana, che però viene ucciso durante la luna di miele. Passano cinque anni di lutto: Maria sposa Pietro, ormai diventato mercante di bestiame, e tutto pare insabbiarsi. Fino alla lettera di Sabina dall’Algeria: un pastore dice di conoscere la verità sull’omicidio Rosana e fa i nomi di Pietro e Antine. Maria si ritrova davanti a un bivio: ottenere giustizia per un marito mai amato e denunciare il presente, oppure tacere, abbracciando per sempre quella “via” che forse aveva già imboccato quando, nel dubbio, aveva deciso di sposare Pietro.

“Dopo il divorzio” (1902)

Costantino Ledda è condannato per l’omicidio dello zio, ma è innocente. La sentenza lo allontana dalla moglie Giovanna e dalla figlia, lasciandole senza mezzi. Giovanna chiede il divorzio e si risposa con un ricco proprietario rozzo e spietato. Quando il vero colpevole confessa, Costantino viene liberato e torna in paese, ma ciò che lo attende non è il lieto fine: la legge ha sciolto un vincolo, la comunità ha già giudicato, e l’amore tra i due ex coniugi sopravvive soltanto nella clandestinità.

Pubblicato prima a puntate e poi in volume, il romanzo entra a gamba tesa in un tema esplosivo per l’epoca — il divorzio —, ma lo fa alla maniera di Deledda: guardando al prezzo umano delle decisioni “giuste” prese sotto costrizione.

“Elias Portolu” (1903)

Elias rientra in paese dopo il carcere con addosso la voglia di ricominciare. La famiglia Portolu lo riaccoglie come un figlio prodigo; suo padre, figura di balente, ne esalta la fibra insieme a quella dei fratelli “tre colombi, forti, sani e belli”. Ma l’ordine si spezza quando Elias s’innamora di Maria Maddalena, promessa sposa del fratello Pietro e poi sua moglie.

Il loro è un amore muto, clandestino, che diventa peccato, rimorso, febbre dell’anima. Elias tenta la fuga nell’ascesi, persino nell’abito talare, ma la realtà lo insegue: la gravidanza di Maria Maddalena, la morte improvvisa di Pietro, la nascita di un figlio che porta il segno dell’illecito. Lei lo supplica di riconoscerlo e crescerlo; lui sceglie l’ordinazione, irrevocabile, come estrema soglia di espiazione.

La malattia e la morte del bambino chiudono il cerchio con un dolore che non lascia scampo.

“Cenere” (1904)

“Cenere” comincia quando Olì Derios ha quindici anni e s’innamora di Anania, mezzadro sognatore che parla di tesori nei nuraghi. Scoperto l’inganno — Anania è sposato — e “il peccato” della figlia, il padre la caccia di casa…

Olì partorisce un bambino, lo chiama Anania, e per qualche anno trova riparo presso Gràthia Atonzu, vedova di bandito, poi, temendo nuovi disastri, decide di sparire: accompagna il figlio a Nuoro, lo affida alla famiglia del padre e scompare. Il ragazzo cresce: il benefattore Carboni gli finanzia gli studi, l’amore per Margherita nasce e resiste alle differenze di classe, ma l’ombra dell’illegittimità non si dissolve mai.

Divenuto studente universitario, Anania cerca la madre e la ritrova: la vuole riscattare, reintegrare, prendersene cura. Lei capisce di essere l’ostacolo al futuro del figlio e si cancella da sola. Quando Anania torna, la trova morta: un gesto che chiude la storia come una fiaba nera e inchioda il lettore a una domanda sul prezzo della rispettabilità.

“Il vecchio della montagna” (1912)

Sull’Ortobene, tra capre e dirupi, Melchiorre Carta consuma un amore senza risposta per la cugina Pasca. A tenerlo in vita è il padre Pietro, vecchio saggio e cieco, memoria vivente di una montagna che educa e punisce; accanto a loro il giovane Basilio Serra, mandriano che impara il mestiere e il peso delle scelte.

La trama è scarna e potentemente simbolica: la passione di Melchiorre s’incaglia contro i confini della parentela e del destino, mentre il padre tenta di reggere la famiglia come si regge un gregge in tempesta. In questa scarna vicenda, Deledda affila il suo motivo più profondo: i sentimenti sono naturali come la montagna, ma la montagna non perdona.

“Canne al vento” (1913)

A Galte, tra la foce del Cedrino e il vento che piega i giunchi, la nobile famiglia Pintor vive l’agonia del prestigio. Don Zame, padre violento e geloso dell’onore, ha perso la figlia Lia, fuggita “alla festa della vita” e sposata in continente; inseguendola, muore su un ponte: disgrazia o delitto, nessuno lo saprà.

Anni dopo, nella casa cadente restano Ruth, Ester e Noemi, dignitose e malinconiche; con loro c’è Efix, servo devoto che porta un segreto…

L’arrivo di Giacinto, figlio di Lia, riaccende speranze e rivalità: Efix sogna la rinascita della casata, ma a Galte tutto ha il peso della colpa e del destino. L’amore tra Noemi e il cugino don Predu, le tentazioni di Giacinto, le feste, i santuari: la comunità intera vibra come canne al vento, piegandosi a forze più grandi.

“L’edera” (1908)

Ne l'”Edera“, i Decherchi sono nobili di campagna in declino: poderi ipotecati, debiti, il vecchio ziu Zua malato e insopportabile da accudire. Se la famiglia ancora tiene, è grazie ad Annesa, giovane serva devotissima, innamorata di Paulu e disposta a farsi edera — stringersi al tronco per sostenerlo.

Quando tutto precipita, Annesa compie un gesto estremo “per amore”: un delitto che sembra salvare la casa ma le si avvinghia addosso come pianta parassita. Il rimorso, le voci del paese, il distacco di Paulu: la salvezza si rivela una condanna.

“Marianna Sirca” (1915)

Rimasta erede dello zio prete, Marianna torna alla casa di campagna e ritrova i luoghi dell’infanzia.

Qui rivede Simone Sole, servo di un tempo divenuto bandito: scatta un amore assoluto, incompatibile con le regole del paese. Marianna gli chiede di costituirsi per poter sposarsi “alla luce”, Simone promette ma esita: tra la libertà selvatica del monte e il richiamo della donna non sa scegliere.

Le pressioni della giustizia e quelle dell’onore si stringono come una morsa. Un cugino, Sebastiano, ostile alla relazione, giura che lo ucciderà se tornerà alla Serra: la minaccia diventa destino. La notte in cui Simone va da Marianna per un ultimo confronto, l’agguato chiude la storia. Più tardi Marianna sposerà un giovane benestante: in quegli occhi rivedrà il fantasma di Simone.

“La madre” (1920)

Maria Maddalena ha cresciuto da sola il figlio Paolo, ora parroco di un paese di montagna. Scopre che lui ama Agnese, giovane vedova: tra vocazione e passione, Paolo vacilla. La madre ingaggia una battaglia muta e incessante per salvarlo dalla “caduta”: veglie, preghiere, parole pesate.

Quando lui decide di troncare, Agnese medita di vendicarsi rivelando tutto al paese, poi rinuncia; ma il dolore ha già scavato: Maria Maddalena muore in chiesa, lasciando al figlio un rimorso che è insieme ferita e ammonimento.

“Annalena Bilsini” (1927, un anno dopo il Nobel)

Fuori dalla Sardegna, in pianura padana, Annalena regge una famiglia numerosa: cinque figli, lo zio Dionisio, la nuora Gina, due nipotini. Affittano un fondo in abbandono: l’inverno duro mette alla prova le colture e i legami, ma la neve di Natale salva i campi. Torna il secondogenito Pietro in licenza con Isabella, sorella di Gina: lui tenta di sedurre la cognata, che resiste; Annalena capisce, tace, protegge.

Per depistare i sospetti, Pietro si fidanza con Isabella. In primavera il raccolto è buono; il padrone, Urbano Giannini, commerciante di scope, diventa presenza amica e guarda ad Annalena con un sentimento che resta sospeso: sua moglie sta precipitando nella follia, la figlia Lia sogna il convento.

Quando Lia scompare, i sospetti sfiorano Pietro; uno scontro con lo zio Dionisio ne accelera il declino e la morte. Lia viene poi ritrovata sana e salva in convento; Pietro, scosso, smette di giocare con i destini altrui e impara, forse, a voler bene davvero a Isabella.