Ogni stagione porta con sé nuove storie che illuminano le ombre del presente, e l’autunno letterario di quest’anno sembra guardare dritto nel cuore della nostra epoca: la fragilità, la ricerca di sé, la memoria collettiva, le ferite della storia e le metamorfosi del potere.

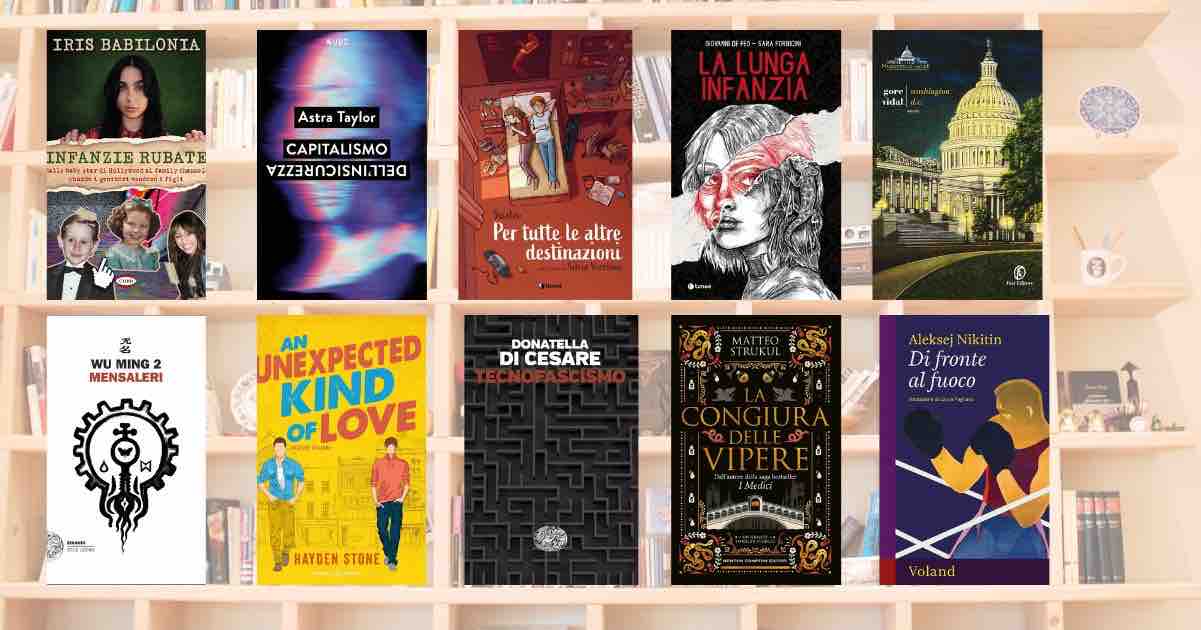

Dai saggi che riflettono sulla società tecnologica e sul capitalismo dell’incertezza ai romanzi che indagano l’amore, la guerra, le infanzie perdute e la resistenza interiore, questi dieci libri, tra nuove uscite e riscoperte, raccontano ciò che siamo, e forse anche ciò che stiamo diventando.

Sono opere diversissime per tono e forma, ma unite da una tensione comune: comprendere come l’essere umano reagisca al cambiamento.

10 libri da leggere in una domenica d’autunno perfetti per non restare fermi e capire il presente tra consapevolezza e speranza

Questi dieci libri raccontano il presente da prospettive diverse: sociologica, storica, poetica, romantica. Ma tutti condividono un’urgenza comune: restituire senso al nostro vivere collettivo.

Nelle loro pagine si muovono i corpi e le voci di un’umanità fragile, a volte ferita, sempre capace di resistere. Leggerli significa attraversare i nodi della contemporaneità: il lavoro, la memoria, la tecnologia, l’amore, la libertà.

“Infanzie rubate”. Dalle baby star di Hollywood ai family channel: quando i genitori vendono i figli di Iris Babilonia – Cairo editore

“Infanzie rubate” di Iris Babilonia appartiene a questa categoria: un saggio coraggioso, documentato e allo stesso tempo profondamente umano, che indaga uno dei lati più oscuri dello spettacolo e dell’era digitale, la mercificazione dell’infanzia. Dalle luci di Hollywood agli schermi onnipresenti di YouTube e TikTok, Babilonia ricostruisce un secolo di “vetrine” in cui i bambini diventano prodotti, strumenti di fama e guadagno.

Tutto inizia con Shirley Temple, la bimba prodigio degli anni Trenta che, dietro l’immagine sorridente e perfetta, nascondeva una fatica da adulta. Prosegue con Macaulay Culkin, simbolo degli anni Novanta, costretto a emanciparsi legalmente dai genitori per riavere la propria libertà, e arriva fino ai nostri giorni, con il fenomeno dei family channel dove padri e madri trasformano la vita dei figli in contenuto per accumulare visualizzazioni.

Il libro alterna analisi culturale, casi concreti e riflessioni etiche, componendo un quadro inquietante ma necessario. Babilonia mostra come la sete di visibilità e di successo, un tempo confinata al mondo del cinema, sia diventata una pulsione diffusa, amplificata dai social network e dal mito della viralità. Oggi, spiega l’autrice, non sono più gli agenti o i produttori a spingere i bambini sotto i riflettori, ma spesso gli stessi genitori, pronti a monetizzare ogni momento della loro crescita. È una forma nuova e pervasiva di sfruttamento, mascherata da spontaneità e condivisione familiare.

Con uno stile chiaro e incisivo, Iris Babilonia non giudica ma interroga: cosa significa crescere sapendo di essere osservati da milioni di sconosciuti? Quali cicatrici lascia un’infanzia vissuta sotto i riflettori, quando ogni sorriso, pianto o successo diventa proprietà pubblica? Attraverso testimonianze, ricerche e analisi mediatiche, l’autrice svela i meccanismi psicologici e sociali che trasformano i bambini in “brand”, esposti a pressioni e aspettative che nessun essere umano dovrebbe sopportare.

Uno dei meriti maggiori del libro è quello di mettere in dialogo passato e presente: Babilonia costruisce una linea di continuità tra la Hollywood classica e l’attuale ecosistema digitale, mostrando come lo sfruttamento dell’immagine infantile sia cambiato nella forma, ma non nella sostanza.

Se ieri i genitori firmavano contratti con le major, oggi aprono canali YouTube e account Instagram, alimentando una nuova economia dell’intimità. Il tono del saggio è fermo ma empatico: Babilonia scrive con la precisione di chi conosce il linguaggio dei media e con la sensibilità di chi guarda ai bambini non come vittime, ma come individui da proteggere. Ogni capitolo diventa un piccolo atto d’accusa contro l’idea, ormai normalizzata, che tutto ciò che è condivisibile sia anche lecito. “Infanzie rubate” è, in definitiva, un libro di denuncia e di consapevolezza.

Non si limita a svelare gli abusi dietro la facciata del successo, ma invita a riflettere sul nostro ruolo di spettatori: quanto siamo complici di questo sistema ogni volta che clicchiamo, guardiamo, commentiamo? Con uno sguardo lucido e necessario, Iris Babilonia ci costringe a fare i conti con la parte più oscura della cultura dell’immagine, ricordandoci che dietro ogni contenuto virale c’è un essere umano in formazione. Un saggio che dovrebbero leggere genitori, insegnanti, e chiunque voglia capire davvero cosa significa crescere nell’epoca in cui l’infanzia è diventata intrattenimento.

“Capitalismo dell’insicurezza” di Astra Taylor – Wudz Edizioni

Viviamo in un’epoca in cui l’insicurezza è diventata la nostra condizione naturale. Non solo economica, ma esistenziale, affettiva, ambientale. “Capitalismo dell’insicurezza” di Astra Taylor è un saggio necessario per comprendere come questa sensazione di precarietà, lungi dall’essere un effetto collaterale del sistema, ne sia in realtà la linfa vitale.

Con una scrittura limpida e militante, Taylor costruisce un’analisi lucida del presente, intrecciando filosofia, storia, politica e autobiografia per mostrare come l’ordine sociale contemporaneo si regga proprio sulla paura e sull’instabilità che dichiara di voler combattere.

Il libro si apre con una constatazione semplice ma spiazzante: tutti i sistemi che dovrebbero proteggerci, la casa, l’istruzione, la sanità, il lavoro, le forze dell’ordine, sono diventati strumenti che alimentano la nostra fragilità. Ogni promessa di sicurezza si rovescia nel suo contrario.

Il mutuo che ci lega alla banca ci espone alla precarietà; la scuola, anziché emancipare, riproduce le disuguaglianze; la salute mentale, invece di essere tutelata, diventa terreno di profitto. Taylor, che da anni unisce attivismo e riflessione teorica, costruisce qui una sorta di cartografia del disagio contemporaneo, mostrando come la società neoliberale abbia trasformato l’insicurezza in una merce.

La paura del futuro diventa motore di consumo, la vulnerabilità una risorsa da sfruttare. L’autrice non si limita alla denuncia: intreccia dati, memorie personali e riflessioni filosofiche, dando vita a un discorso corale che mette in relazione le crisi economiche con quelle climatiche, sociali e psicologiche.

Uno dei punti più forti del saggio è la sua capacità di smontare il mito della sicurezza come bene individuale. Taylor mostra come la ricerca ossessiva di protezione personale, assicurazioni, risparmi, controllo, confini, finisca per distruggere la possibilità di sicurezza collettiva. In altre parole, la società capitalistica ci convince che possiamo salvarci da soli, ma nel farlo ci isola, ci indebolisce e ci rende dipendenti dal sistema stesso che ci spaventa.

Il tono del libro è insieme analitico e empatico: non un trattato accademico, ma una conversazione urgente con il lettore. Taylor non parla “dall’alto”, ma da dentro le contraddizioni che descrive, riconoscendo la vulnerabilità come condizione condivisa. La sua proposta non è utopica, ma concreta: accettare l’incertezza come parte dell’esistenza per costruire forme di sicurezza collettiva più giuste, inclusive e sostenibili.

È solo riconoscendo la nostra fragilità, scrive, che possiamo riscrivere i legami sociali su basi diverse, fondate sulla cooperazione anziché sulla competizione. La forza di “Capitalismo dell’insicurezza” sta nel suo essere un libro politico nel senso più ampio del termine: non solo un’analisi del sistema economico, ma una riflessione sulla condizione umana.

Taylor ci invita a guardare con occhi nuovi il mondo che ci circonda, a interrogarci sul perché accettiamo la precarietà come inevitabile, e soprattutto a immaginare un’alternativa. Questo saggio è, in definitiva, una guida per sopravvivere con consapevolezza nel XXI secolo, ma anche un manifesto per cambiare il modo in cui pensiamo la sicurezza, la comunità e la libertà.

Astra Taylor riesce a fare ciò che pochi saggisti contemporanei sanno fare: collegare la politica alla vita quotidiana, le crisi globali ai nostri timori più intimi, mostrando che ogni ansia privata ha una radice pubblica. “Capitalismo dell’insicurezza” è un libro che non consola, ma illumina. Ci obbliga a guardare in faccia le nostre paure per capire che, forse, la vera sicurezza non si trova nel possesso, ma nella solidarietà.

“Per tutte le altre destinazioni” di Sualzo con le poesie di Silvia Vecchini- Tunué

“Per tutte le altre destinazioni” di Sualzo, arricchito dalle poesie di Silvia Vecchini, è un racconto autobiografico che parla del tempo, delle scelte, del bisogno di fermarsi per ritrovarsi. È un romanzo grafico tenero e maturo, che riesce a essere allo stesso tempo un viaggio nella memoria e una riflessione sul diventare adulti.

Il protagonista, Sebastiano, è un giovane che nell’ultimo anno prima dell’abolizione della leva obbligatoria viene assegnato al servizio civile nella cittadina toscana di Bibbiena. Dovrebbe essere un’esperienza di passaggio, una parentesi prima della “vera vita”, e invece si rivela una tappa decisiva.

Il suo compito è stare accanto a persone fragili: malati terminali, individui con disabilità o disagi mentali. Un lavoro difficile, che lo costringe a confrontarsi con la sofferenza, la solitudine e, soprattutto, con la propria paura di vivere. Giorno dopo giorno, Sebastiano comincia a cambiare.

I suoi incontri diventano specchi, i volti che assiste gli restituiscono domande che aveva dimenticato di farsi. La lontananza dalla fidanzata Giulia, la crisi del suo amore per la musica e il disegno, la fatica di restare, tutto si intreccia in un percorso di consapevolezza che è allo stesso tempo doloroso e liberatorio.

Attraverso quell’anno di servizio, capisce che a volte fermarsi non è un fallimento, ma un modo per rinascere. Sualzo firma un’opera che conferma la sua straordinaria capacità di raccontare l’intimità delle piccole cose. Le sue tavole, morbide e colorate, hanno la delicatezza del ricordo e la luce delle giornate d’autunno.

Non c’è nulla di artificioso: ogni vignetta respira sincerità, ogni dialogo ha il ritmo di una conversazione vera. L’autore sa trasformare i gesti quotidiani, una corsa in bicicletta, un pasto condiviso, una stanza in penombra, in momenti di rivelazione emotiva.

La presenza delle poesie di Silvia Vecchini impreziosisce il libro con una dimensione ulteriore: quella della contemplazione. Le sue parole sono finestre aperte sull’anima, pause che danno respiro alla narrazione e permettono di percepire il silenzio tra le scene. Vecchini e Sualzo, coppia nella vita e nell’arte, costruiscono un dialogo perfetto tra testo e immagine, tra la riflessione poetica e il disegno narrativo. Il titolo, “Per tutte le altre destinazioni”, allude a una verità universale: non sempre sappiamo dove stiamo andando, ma ogni tappa, anche la più imprevista, ci porta un po’ più vicino a noi stessi.

È un libro che parla di gioventù e fragilità, di smarrimento e rinascita, ma soprattutto di empatia: dell’importanza di saper guardare gli altri senza paura. Nel panorama del fumetto italiano contemporaneo, questa graphic novel si distingue per il suo tono intimo e cinematografico, per la capacità di intrecciare autobiografia e riflessione sociale senza mai perdere dolcezza.

È un racconto di formazione che sa di verità, un piccolo gioiello capace di emozionare con la semplicità di chi conosce il peso delle parole e la leggerezza delle immagini. Con “Per tutte le altre destinazioni”, Sualzo ci regala un invito a rallentare, a non avere paura di cambiare strada e a guardare la vita con lo stesso stupore con cui si osserva un’alba dopo la tempesta. Un fumetto che si legge in silenzio e si ricorda a lungo, perché parla di tutti noi, di quello che siamo stati, e di ciò che potremmo ancora diventare.

“La lunga infanzia” di Giovanni De Feo e Sara Forbicini – Tunué

“La lunga infanzia” di Giovanni De Feo e Sara Forbicini è un’opera intensa, visivamente ipnotica, che trasforma la crescita in un’esperienza perturbante, dove i confini tra reale e simbolico si sfaldano fino a scomparire. Nel cuore della narrazione c’è un viaggio: quello di una giovane donna costretta a confrontarsi con il proprio passato e con le cicatrici dell’infanzia, in un percorso che mescola memoria, trauma e identità.

De Feo costruisce la trama come un lungo sogno febbrile, in cui il tempo si piega e si confonde. Non è mai chiaro dove finiscano i ricordi e dove comincino le visioni, ma proprio in questa ambiguità risiede la forza del libro. L’infanzia, sembra dirci l’autore, non è un luogo da cui si esce davvero: resta dentro di noi come una voce che non smette di chiamare.

Il disegno di Sara Forbicini amplifica e concretizza questa dimensione onirica. Le sue tavole, realizzate con un tratto che alterna finezza anatomica e deformazione espressionista, sono un vero viaggio visivo nell’inconscio. I volti si sdoppiano, i corpi si dissolvono, i paesaggi sembrano respirare: ogni pagina è un riflesso inquieto dell’animo umano.

Il colore rosso, dominante sulla copertina e ricorrente nelle tavole, diventa simbolo di dolore ma anche di vitalità, una ferita che pulsa sotto la pelle della memoria. “La lunga infanzia” non racconta solo la storia di una bambina cresciuta troppo in fretta: è un’indagine sull’essere umano che non riesce mai davvero a liberarsi del proprio passato.

De Feo mescola introspezione psicologica e suggestioni letterarie, evocando atmosfere che rimandano tanto a “Coraline” di Neil Gaiman quanto ai labirinti emotivi del cinema di Guillermo del Toro. Ma qui l’orrore non è mai esterno: è interiore, nasce dal confronto con se stessi, con ciò che si è stati e con ciò che si è disposti a diventare per sopravvivere.

Il ritmo narrativo è frammentato ma volutamente musicale: il testo procede per immagini, sospensioni, ellissi. I dialoghi sono essenziali, quasi sussurrati, mentre le tavole si fanno via via più visionarie, come se l’autrice volesse mostrarci ciò che le parole non possono dire. La fusione tra sceneggiatura e disegno è perfetta: De Feo e Forbicini non raccontano semplicemente una storia, ma ci fanno vivere un’esperienza sensoriale, poetica e perturbante.

Nella parte finale, la graphic novel si apre a una dimensione più ampia, quasi filosofica: la crescita non è presentata come liberazione, ma come una metamorfosi dolorosa e inevitabile. L’infanzia, lungi dall’essere un paradiso perduto, diventa una terra di mezzo che continua a influenzare ogni scelta adulta. È questo il significato del titolo: “la lunga infanzia” è la nostra vita intera, un ciclo che si ripete finché non impariamo ad accettare la fragilità che ci abita.

“La lunga infanzia” è, in definitiva, un’opera coraggiosa e profondamente visiva, che usa il linguaggio del fumetto per interrogare l’inconscio. De Feo e Forbicini ci consegnano un racconto poetico e inquietante, capace di trasformare la memoria in arte e la paura in comprensione. Un libro che si legge con il cuore in gola e che resta nella mente come un sogno da cui non si vuole, e non si può, del tutto svegliarsi.

“Di fronte al fuoco” di Aleksej Nikitin – Voland, traduzione di Laura Pagliara

“Di fronte al fuoco” di Aleksej Nikitin è ambientato nell’Ucraina occupata durante la Seconda guerra mondiale, il libro rilegge con intensità e rigore documentario una vicenda reale, quella del pugile ebreo Il’ja Gol’dinov, trasformandola in una potente riflessione sulla memoria, sull’identità e sulla resistenza dell’essere umano di fronte al male assoluto.

L’estate del 1941 segna l’inizio del dramma. Gol’dinov, giovane atleta che ha appena conquistato il secondo posto al campionato nazionale sovietico, si trova di fronte a una scelta che cambierà per sempre la sua vita: restare e arrendersi ai tedeschi o unirsi ai partigiani.

Sceglie la seconda strada, spinto da un senso di lealtà e di giustizia che va oltre la paura. Ma il destino lo porta altrove. Dopo essersi arruolato nell’esercito regolare, viene catturato e deportato in un lager. Da quel momento, il suo nome diventato leggenda: scompare, ricompare come un fantasma nella Kiev del 1942 e sparisce di nuovo, lasciando dietro di sé solo voci, lettere, testimonianze contraddittorie.

Nikitin costruisce il romanzo come un mosaico di verità parziali, intrecciando la voce di chi ha conosciuto Il’ja, la moglie Feliksa, i compagni di battaglia, i sopravvissuti, con quella di un narratore contemporaneo che tenta di ricostruire la vicenda attraverso i documenti declassificati dopo il 2011.

È un racconto che si muove tra storia e indagine, memoria e oblio, in un dialogo costante tra passato e presente. Le ferite della guerra diventano specchio di quelle di oggi, e l’Ucraina descritta da Nikitin, crocevia di popoli e di identità, risuona come un’eco drammatica del conflitto che ancora scuote l’Europa.

Lo stile di Nikitin, già noto per Y.T. La storia inventata e Bat-Ami, è limpido e cinematografico: alterna pagine di grande tensione narrativa a momenti di introspezione struggente. La scrittura è asciutta ma vibrante, capace di far convivere il respiro epico e la delicatezza di una lettera d’amore.

Il rapporto tra Il’ja e Feliksa, che attraversa la guerra come una preghiera, dona al romanzo un’intimità profonda: il sentimento diventa atto di resistenza, la memoria una forma di sopravvivenza.

In “Di fronte al fuoco” convivono molti temi: la persecuzione degli ebrei, la propaganda sovietica, la brutalità della guerra e la tensione morale dell’individuo che cerca di restare integro in un mondo spezzato. Ma al centro di tutto c’è una domanda che attraversa la narrativa di Nikitin: come si resta umani quando tutto intorno brucia?

La risposta, come suggerisce il titolo, è nel coraggio di guardare il fuoco, la violenza, la paura, la perdita, senza distogliere lo sguardo. Il romanzo non si limita a commemorare: riattiva la memoria. Nikitin non vuole solo raccontare un eroe dimenticato, ma interrogarci sul modo in cui la storia viene costruita e manipolata.

La precisione con cui rielabora documenti e testimonianze, la cura nel restituire il contesto culturale e linguistico dell’Ucraina degli anni Quaranta, rendono questo libro un’opera tanto letteraria quanto civile. Alla fine della lettura, ciò che resta è un senso di vertigine: la consapevolezza che ogni storia individuale è parte di una tragedia collettiva, e che ricordare non è mai un atto neutro, ma un gesto politico e umano.

Con “Di fronte al fuoco”, Aleksej Nikitin consegna ai lettori un romanzo di rara intensità, che mescola rigore storico e poesia, coraggio e dolore, vita e dissolvenza. È un libro che parla della guerra, ma soprattutto dell’amore: per la libertà, per la verità e per le persone che ci insegnano, anche solo per un istante, a resistere.

“Washington D.C.” di Gore Vidal – Fazi Editore

Con “Washington D.C.”, Gore Vidal firma uno dei più lucidi e spietati ritratti del potere americano. Pubblicato originariamente nel 1967 e ora riproposto da Fazi Editore all’interno del ciclo Narratives of Empire, questo romanzo corale è una dissezione implacabile dell’élite politica e sociale della capitale statunitense nel periodo che va dagli anni del New Deal alla Guerra di Corea.

Un affresco storico e morale che, con la precisione di un chirurgo e la verve di un grande romanziere, racconta l’ascesa e la corruzione dell’America moderna. Vidal ambienta la vicenda in un’epoca cruciale: il tramonto dell’idealismo rooseveltiano e l’inizio della Guerra Fredda.

A dominare la scena sono due famiglie simboliche: da una parte Burden Day, senatore democratico dell’ala conservatrice, rappresentante di una vecchia America moralista e apparentemente incorruttibile; dall’altra Blaise Sanford, magnate dell’editoria che esercita il potere con spregiudicatezza, usando i media come strumento di manipolazione politica e personale.

Tra loro si muove Clay Overbury, giovane e ambizioso assistente del senatore Day, deciso a costruirsi una carriera a ogni costo, anche sposando Enid, la fragile e ribelle figlia di Sanford, destinata a un destino tragico. È in questo intreccio di ambizioni, compromessi e segreti che Vidal costruisce la sua tragedia americana del potere.

La capitale, più che un luogo, diventa un organismo vivente: una città che divora i suoi figli, dove ogni gesto politico si intreccia a passioni private e ogni ideale si piega all’opportunismo. Le vicende dei protagonisti, magistralmente orchestrate in uno stile classico ma vibrante, riflettono l’eterno conflitto tra integrità e corruzione, amore e calcolo, desiderio e potere.

La scrittura di Vidal è tagliente, elegante, e sempre ironica. L’autore conosce la città che racconta: vi è cresciuto, ne ha respirato i vizi e le ipocrisie, e sa restituirli con una lucidità che sfiora la profezia. Ogni dialogo è una scintilla, ogni scena un tassello di una coreografia perfetta di vanità, manipolazioni e ambizioni malate.

Non c’è sentimentalismo, ma uno sguardo disincantato e insieme affascinato dal meccanismo del potere, che Vidal osserva come un entomologo studia i suoi insetti sotto la lente. Pur essendo parte di una saga, “Washington D.C.” si legge come un romanzo autonomo e compiuto, capace di parlare tanto del passato quanto del presente.

Dietro la ricostruzione storica, gli intrighi, le campagne elettorali, i salotti del potere, si nasconde un tema universale: la trasformazione dell’America in un impero, non solo politico ma culturale, destinato a imporre la propria visione del mondo. Vidal non lo celebra: lo analizza, ne denuncia la deriva, mostrando come la democrazia possa degenerare in spettacolo, e la verità in strumento di consenso.

Considerato da molti il romanzo definitivo sul potere a Washington, il libro è stato definito dal New Yorker “il miglior romanzo contemporaneo sulla capitale americana”. Il Times Literary Supplement lo ha paragonato a un “tribunale giacobino”, un luogo dove tutto è interessante e pericoloso, dove ogni gesto è un atto politico e ogni passione può trasformarsi in veleno.

“Washington D.C.” è, in definitiva, un grande romanzo storico e morale che travalica il genere. Con la sua prosa limpida e velenosa, Gore Vidal mette in scena una danza di ambizioni e illusioni, dove i protagonisti si consumano nel fuoco del desiderio di potere.

Il risultato è una parabola amara sull’America e sull’uomo moderno: un mondo in cui tutto si compra e tutto si perde, e dove, come suggerisce Vidal, la vera tragedia non è la corruzione dei singoli, ma quella di un intero sistema che, mentre si proclama libero, costruisce il suo “ultimo impero sulla Terra”.

“An Unexpected Kind of Love” di Hayden Stone – Triskell Edizioni

“An Unexpected Kind of Love” di Hayden Stone è una commedia romantica queer dal tono brillante, con personaggi autentici e dialoghi vivaci che riescono a restituire il battito di una Londra piena di caos, desideri e seconde possibilità. Il protagonista, Aubrey Barnes, è il tipico libraio che ama il silenzio, l’odore della carta e la sua routine fatta di tazze di tè e clienti abituali.

Vive nel quartiere di Soho e cerca di mantenere a galla la sua piccola libreria indipendente, anche se l’impianto idraulico cade a pezzi e la sua impiegata è più fonte di guai che di aiuto. Tutto cambia quando nel suo negozio arriva una troupe cinematografica americana: tra le luci, le telecamere e il frastuono, Aubrey si ritrova a fare i conti con Blake Sinclair, una star hollywoodiana dal sorriso irresistibile e dagli occhi azzurri.

Blake, abituato ai red carpet e alle interviste patinate, non potrebbe essere più diverso da Aubrey. È famoso, carismatico, ma anche stanco di fingere. L’incontro tra i due è esplosivo fin dall’inizio, un classico scontro tra mondi opposti: il libraio introverso e il divo estroverso, il caos mediatico e la quiete delle pagine.

Costretti a condividere spazi e imprevisti, Aubrey e Blake scoprono presto che le differenze possono diventare un punto d’incontro, e che a volte l’amore arriva proprio quando si smette di cercarlo. Stone gioca con i tropi del romance contemporaneo: Grumpy/Sunshine, Opposites Attract, Introvert/Extrovert, ma li reinterpreta con freschezza e sensibilità. Il suo stile è vivace, cinematografico, pieno di ritmo e di battute intelligenti.

Londra, con la sua luce dorata e le sue strade affollate, diventa lo sfondo perfetto per una storia che parla di autenticità e vulnerabilità: due persone che, pur provenendo da mondi lontanissimi, imparano a guardarsi senza maschere. La relazione tra Aubrey e Blake cresce con lentezza e naturalezza, tra momenti comici e scene di grande dolcezza.

Ma ciò che distingue davvero “An Unexpected Kind of Love” da altri romance simili è la capacità di affrontare temi importanti senza perdere leggerezza: la difficoltà di vivere apertamente la propria identità queer, la pressione del successo, la paura del fallimento e la fragilità delle connessioni umane.

Aubrey, con il suo sarcasmo difensivo, e Blake, con la sua insicurezza nascosta dietro la fama, sono due volti diversi della stessa ricerca: quella di essere amati per ciò che si è davvero. La scrittura di Hayden Stone ha qualcosa di squisitamente cinematografico: i dialoghi brillano, i tempi comici funzionano e la tensione romantica è calibrata alla perfezione.

Ma, sotto l’ironia e la tenerezza, c’è anche un sottotesto malinconico: la consapevolezza che la felicità richiede coraggio, e che a volte le storie più belle nascono proprio dal rischio di mettersi in gioco. “An Unexpected Kind of Love” è, in fondo, una lettera d’amore ai libri, alle seconde possibilità e alle relazioni imperfette.

È il tipo di romanzo che ti fa sorridere, sospirare e credere ancora che l’amore, quello vero, quello inaspettato, possa arrivare in qualsiasi momento, anche tra gli scaffali di una libreria londinese. Un romance queer frizzante, moderno e pieno di cuore, che farà felici i lettori in cerca di un rifugio dolce e ironico, capace di scaldare anche le giornate più grigie.

“Mensaleri” di Wu Ming 2 – Einaudi

Con “Mensaleri”, Wu Ming 2 torna a dare voce a quell’Italia profonda dove mito, storia e industria si intrecciano fino a diventare leggenda. Il romanzo è una saga operaia e visionaria, un viaggio che attraversa più di un secolo di vita italiana, dalla nascita della modernità industriale fino alle rovine post-industriali del presente.

Ma, come sempre nell’universo narrativo del collettivo Wu Ming, la realtà è solo una delle dimensioni del racconto: accanto ai fatti si muovono ombre, simboli e presenze che sfidano il confine del reale. La vicenda comincia nel 1868, quando l’imprenditore Nazzaro Mensa acquista un’isola sul fiume Leri, nel cuore del Piemonte, per costruirvi una grande cartiera.

Sul lato opposto del fiume fonda un villaggio per gli operai, che prende il nome della famiglia: “Mensaleri”, fusione di due mondi, quello del padrone e quello del popolo, destinati a convivere in tensione. Quello che sembra il sogno di un industriale illuminato diventa presto il teatro di una lunga storia di lotte sociali, ribellioni e segreti tramandati nel tempo.

Intorno alla fabbrica e al suo fondatore si muove un universo inquieto: ingegneri e tecnici convivono con figure più misteriose, come un mago che consiglia Nazzaro nelle decisioni, evocando un sapere antico e pagano che resiste all’avanzata della tecnologia. È questa l’anima più affascinante del romanzo: “Mensaleri” non è solo un affresco dell’Italia industriale, ma anche un racconto gotico e mitologico, dove la meccanica incontra il rito, e la scienza non riesce mai del tutto a cancellare la superstizione.

Wu Ming 2 alterna due piani temporali: il passato, dove tutto nasce e prende forma, e il presente, il 1995, quando la cartiera è ormai chiusa, passata di mano più volte, abbandonata da banche e operai. Ma la storia non è finita: Riniero, discendente di Nazzaro, torna sull’isola con un ambizioso progetto di rigenerazione industriale, deciso a ridare vita al luogo simbolo della sua famiglia.

Tuttavia, come spesso accade nei romanzi di Wu Ming, il tentativo di progresso si scontra con ciò che non può essere dimenticato, le voci del passato, le colpe, i fantasmi di chi in quella fabbrica ha lavorato e sofferto. Lo stile di Wu Ming 2 è inconfondibile: poetico e documentato, mescola la precisione della ricerca storica alla potenza evocativa del mito.

Ogni dettaglio, dal linguaggio tecnico della manifattura alle descrizioni naturali, contribuisce a creare un’atmosfera sospesa, dove la terra, l’acqua e il ferro sembrano respirare. L’autore scrive come un cronista che ha letto i diari degli spiriti: registra la realtà, ma la filtra attraverso un occhio simbolico, capace di riconoscere nel progresso industriale una nuova forma di religione.

“Mensaleri” è anche un romanzo sul lavoro e sulla memoria collettiva, sui cicli che si ripetono tra sfruttamento e rinascita, innovazione e distruzione. Le farfalle che aprono il libro, migliaia di ali che oscurano il cielo, diventano emblema di un equilibrio fragile tra uomo e natura, tra desiderio di dominio e capacità di ascolto.

Il romanzo si muove tra realismo magico, riflessione politica e tensione ecologica, restituendo una visione complessa e profondamente umana del rapporto tra comunità e industria. Wu Ming 2 ci invita, ancora una volta, a guardare le radici del nostro presente: le fabbriche dismesse, i borghi svuotati, i luoghi in cui la Storia sembra essersi fermata ma continua a pulsare sotto la superficie.

“Mensaleri” è una parabola sull’illusione del progresso infinito e sul bisogno, oggi più che mai urgente, di riconciliare la modernità con ciò che abbiamo dimenticato, la natura, la spiritualità, la solidarietà. In bilico tra epopea familiare, romanzo d’inchiesta e mito contemporaneo, “Mensaleri” è un’opera densa e magnetica, che si legge come un rito di passaggio collettivo.

Wu Ming 2 trasforma un frammento di territorio italiano in un microcosmo universale, dove la luce della ragione convive con l’ombra dei sortilegi. Ed è proprio in questo equilibrio, fragile, visionario, potentemente politico, che il libro trova la sua forza più autentica.

“Tecnofascismo” di Donatella Di Cesare – Einaudi

Con “Tecnofascismo”, Donatella Di Cesare ci consegna un saggio lucido, inquietante e necessario. A cent’anni dall’avvento del fascismo storico, la filosofa mette a fuoco la nascita di una nuova forma di totalitarismo che non si impone più attraverso la forza militare o il culto del capo, ma attraverso l’apparato tecnico e digitale.

Un dominio che si traveste da progresso, che promette libertà e connessione, ma finisce per ridurre la democrazia a un algoritmo di controllo. Di Cesare definisce il tecnofascismo come la fusione tra due tendenze apparentemente opposte: da un lato l’iper-modernità, governata da reti globali e poteri invisibili; dall’altro una regressione identitaria, basata sul sangue, sull’appartenenza, sulla paura dell’altro.

È in questa alleanza tra tecnologia e tribalismo, tra iperconnessione e chiusura, che si annida la nuova minaccia del nostro tempo. Il saggio si apre con una riflessione potente: se il fascismo del Novecento nasceva dalla retorica della nazione e della razza, quello del XXI secolo nasce dal culto della tecnica.

L’essere umano, ci ricorda l’autrice, ha ceduto il primato del pensiero alle macchine, l’intelligenza alle reti, la responsabilità al calcolo. La logica algoritmica, apparentemente neutrale, diventa così la nuova forma del potere. E il risultato è una democrazia svuotata, dove la libertà si riduce alla possibilità di cliccare, votare, consumare.

Di Cesare attraversa con sguardo critico le contraddizioni della contemporaneità: le piattaforme digitali che concentrano il potere nelle mani di pochi; le nuove forme di sorveglianza che trasformano la privacy in un lusso; la manipolazione delle opinioni pubbliche attraverso i dati e gli algoritmi.

Ma “Tecnofascismo” non si limita a denunciare: offre una chiave di lettura filosofica profonda, in cui il pensiero politico si intreccia con l’etica, la storia e l’antropologia. Il cuore del libro è la descrizione della “etnocrazia tecnologica”, una forma di dominio che priva i popoli del potere decisionale, li rinchiude in confini identitari e li governa attraverso la paura.

La nuova destra globale, sostiene Di Cesare, non si afferma solo nelle piazze o nei parlamenti, ma anche, e soprattutto, nel cyberspazio, nei sistemi informatici che organizzano la vita quotidiana e orientano i comportamenti collettivi.

Lo stile dell’autrice, come sempre, è chiaro ma mai semplificato. Ogni pagina è attraversata da una tensione filosofica che non rinuncia alla passione civile. Di Cesare scrive da pensatrice contemporanea e da cittadina del mondo, con la consapevolezza che la filosofia non può restare neutra di fronte a un potere che pretende di sostituirsi al pensiero umano.

“Tecnofascismo” è dunque un invito alla resistenza critica: un appello a non confondere la velocità con la verità, la connessione con la libertà, la sicurezza con la giustizia. Se la tecnica è diventata il nuovo sovrano, allora il compito dell’intellettuale e del cittadino è quello di rimettere in discussione il suo dominio.

In queste 160 pagine dense e radicali, Donatella Di Cesare ci costringe a guardare in faccia il nostro tempo, un tempo in cui la guerra è anche digitale, la propaganda è algoritmica, e la libertà rischia di dissolversi nei codici binari. Con “Tecnofascismo”, la filosofa italiana offre una delle analisi più lucide e urgenti della nostra epoca: un libro che non si limita a spiegare il presente, ma ci sfida a scegliere da che parte stare. Un saggio necessario per chi vuole capire dove stiamo andando, e per chi non ha smesso di credere che pensare sia ancora un atto di resistenza.

“La congiura delle vipere” di Matteo Strukul – Newton Compton Editori

Con “La congiura delle vipere”, Matteo Strukul conferma di essere uno dei più talentuosi narratori italiani di romanzi storici. Dopo il successo internazionale della saga “I Medici”, l’autore torna con un nuovo thriller ambientato nella Venezia del Seicento: una città di ombre e splendori, di profumi e di veleni, dove potere e corruzione si intrecciano sotto le maschere del Carnevale e tra i canali di una Serenissima ormai al tramonto.

Il romanzo si apre in un momento di crisi per la Repubblica: i pirati Uscocchi, feroci predoni dell’Adriatico, saccheggiano le navi veneziane, mentre gli intrighi delle potenze europee, Austria e Spagna in primis, minacciano l’indipendenza della città. In questo scenario di complotti e tensioni, compare una figura misteriosa: lo Spettro di Venezia, un giustiziere mascherato che si muove di notte per punire i colpevoli, tra duelli e avvelenamenti.

Nessuno conosce la sua identità, ma il suo nome incute rispetto e paura. Accanto a lui, Strukul introduce due figure femminili fortissime. Rea, giovane prostituta fuggita da un postribolo, viene salvata dallo Spettro e affidata a un muschier, il profumiere della città. Imparerà così l’arte delle essenze e dei veleni, diventando la più celebre profumiera di Venezia.

Dall’altra parte c’è l’Invelenada, donna dal passato tormentato e dal cuore colmo d’odio, decisa a vendicarsi della Serenissima. Il loro destino, intrecciato a quello del misterioso giustiziere, diventa il motore di una storia che mescola intrigo politico, passione e vendetta. Mentre esplode la Guerra di Gradisca e le potenze straniere tramano nell’ombra, un manipolo di cospiratori, le “vipere” del titolo, prepara una congiura per rovesciare il Doge e prendere il controllo della città.

Tra ambasciatori spagnoli, inquisitori di Stato e spie al soldo delle potenze europee, Venezia si trasforma in un labirinto di inganni dove nessuno è davvero innocente. Strukul, da abile costruttore di mondi, ricrea la Serenissima con una ricchezza di dettagli che conquista: dalle botteghe dei profumieri ai vicoli nebbiosi, dalle gondole silenziose alle segrete del Palazzo Ducale.

Ogni pagina trasmette l’atmosfera sensuale e decadente di una città che fu potenza assoluta e che ora si dibatte tra gloria e decadenza. L’autore dosa perfettamente storia e finzione, restituendo un Seicento vivido e drammatico, popolato da personaggi carismatici, ambigui e profondamente umani.

Il ritmo del romanzo è serrato, quasi cinematografico. Ogni capitolo si chiude con un colpo di scena o una rivelazione, mantenendo alta la tensione fino all’ultima pagina. Ma La congiura delle vipere non è solo un thriller storico: è anche una riflessione sul potere e sulla giustizia, sul confine sottile tra bene e male, e sulla maschera, fisica e simbolica, che ogni individuo indossa per sopravvivere.

Nel tratteggiare le sue eroine, Strukul dimostra una sensibilità moderna: Rea e l’Invelenada sono donne diverse ma accomunate dalla lotta per la libertà e dalla consapevolezza che, in un mondo dominato dagli uomini, l’unico modo per sopravvivere è diventare protagoniste del proprio destino.

Lo stile, ricco e diretto, alterna scene d’azione a momenti di pura sensualità narrativa. L’uso del linguaggio è fluido, musicale, evocativo, una cifra ormai distintiva della scrittura di Strukul, che unisce rigore storico e passione popolare.

“La congiura delle vipere” è un romanzo che seduce e avvelena allo stesso tempo: un affresco veneziano in chiaroscuro, dove l’arte e il sangue, il profumo e il veleno si confondono in una danza mortale. Un grande thriller storico che riconferma Matteo Strukul come uno degli autori italiani più abili nel trasformare la storia in un racconto di pura, irresistibile tensione narrativa.