“La locandiera” di Goldoni e la modernità di Mirandolina

Da Goldoni a Eleonora Duse, “La locandiera” resta un capolavoro di libertà e misura. Mirandolina, moderna e astuta, continua a parlare al presente.

Scritta da Carlo Goldoni, “La locandiera” è una commedia che ormai possiamo definire “senza tempo”, ha attraversato ben tre secoli ed è stata rappresentata per la prima volta a Venezia nel 1753.

È la storia di Mirandolina, locandiera fiorentina che governa con intelligenza il proprio mondo — un’osteria che diventa laboratorio sociale — e manda in crisi il Cavaliere di Ripafratta, misogino per programma, insieme agli altri corteggiatori di rango.

Sin dal debutto, il testo è stato percepito come uno dei vertici della riforma goldoniana: addio canovacci, benvenuta la commedia “di carattere” e di parola viva, con personaggi che si muovono in una struttura d’azione coerente.

Mirandolina, o dell’arte di governare (gli altri)

Mirandolina non è l’oggetto del desiderio: è il soggetto dell’azione. Riceve, valuta, calibra; usa l’arma del linguaggio come un ventaglio e una lama; alterna concretezza di bottega e astuzia di stratega sentimentale: è questo il cuore della modernità goldoniana.

“La locandiera” non procede per lazzi o maschere fisse, ma per scelte e contro-scelte di una protagonista che “fa accadere” il teatro.

L’“io in attivo” di Mirandolina — che gioca la partita col Marchese di Forlipopoli (titolo nobile, tasche vuote), col Conte di Albafiorita (denaro, ma poca grazia) e con il Cavaliere di Ripafratta (misogino per tesi) — disegna un manuale di tattica affettiva capace di parlare anche al presente.

L’esca e lo specchio: il Cavaliere

La trovata scenica più famosa è spezzare la corazza del Cavaliere: Mirandolina lo seduce “con misura”, gli fa specchio, finge inciampi e svenimenti, poi lo atterra con il colpo di grazia: l’annuncio delle nozze col servitore Fabrizio, scelta concreta (e controversa) con cui recupera libertà di movimento e posizione sociale.

Non è un finale moralistico, ma un calcolo di autonomia: nell’orizzonte settecentesco, sposare Fabrizio significa rimettersi a capo del proprio spazio.

Ricezioni e metamorfosi: come cambia “La locandiera” mentre restiamo noi

Nel tempo, “La locandiera” è stata letta come satira di costume (nobiltà improduttiva vs borghesia operosa), come favola morale sul rischio di giocare col fuoco dei sentimenti e, più di recente, come Ars amandi al femminile: un manuale della contrattazione tra i generi, dove Mirandolina mette alla prova i confini del suo potere e la fragilità di chi le sta attorno.

Dalla critica d’epoca alle letture contemporanee

Nelle recensioni di regie recenti ricorre l’idea di una partitura rapida, interrotta da silenzi eloquenti, che lasciano spazio allo spettatore perché riconosca le zone d’ombra: il tema della mascolinità ferita, il grado di consenso e gioco nell’eros, la politicità di un gesto femminile che “sta” in mezzo agli uomini e non arretra.

Latella e la “fedeltà senza fiducia”

Tra le regie più discusse degli ultimi anni c’è quella di Antonio Latella (debutto a Spoleto 2023, poi tournée): una lettura che accosta fedele aderenza al testo a interventi di perturbazione scenica. La critica ha parlato di un’“Ars amandi al femminile” corrosa dal presente e, altrove, di una “fedeltà senza fiducia”: il mondo borghese evocato da Goldoni non garantisce più protezione; Mirandolina oggi è più esposta, meno padrona del proprio corpo, assediata da retoriche e pratiche patriarcali che il classico non sanava ma contabilizzava.

Non mancano recezioni dissenzienti, che vedono nella sovra-politicizzazione un rischio di impoverimento energetico della scena. La pluralità di sguardi conferma la vitalità del testo.

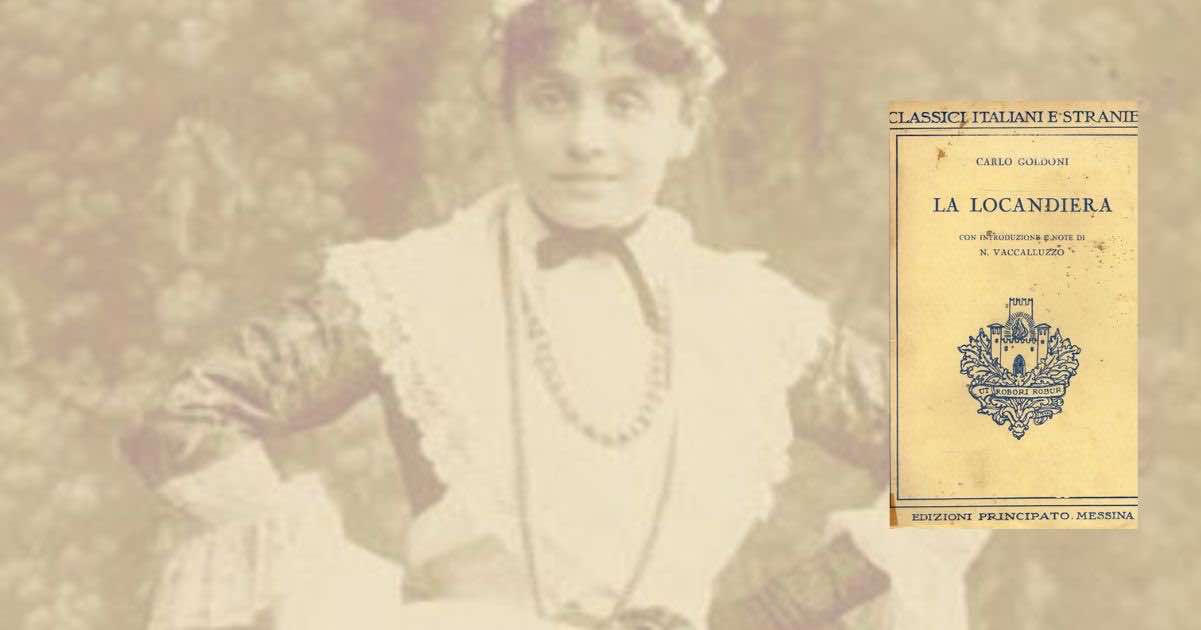

Eleonora Duse e Mirandolina

Se nell’immaginario collettivo Duse è legata a Ibsen, D’Annunzio e al sistema del “non recitare” (sottrazione, silenzio, respiro), la sua Mirandolina è un capitolo decisivo della storia interpretativa della commedia. Le fonti ricordano una Mirandolina di Eleonora Duse apprezzata al punto da essere proposta in recita a corte per la regina Vittoria a Windsor (18 maggio 1894); inoltre, Duse presentò “La locandiera” anche al pubblico americano, in italiano, a New York nel 1896. In queste tracce si riconosce l’impatto “internazionale” del personaggio e la forza globalizzante dell’attrice italiana più famosa dell’epoca.

A livello di stile, alcune testimonianze critiche — dalle cronache d’epoca alla saggistica — insistono sulla sua capacità di spostare l’accento all’interno: Mirandolina non come sequenza di strizzate d’occhio, ma come pensiero in azione, dove il sorriso copre e disvela. Duse abbassa gli eccessi, lima la civetteria, ascolta il partner e orchestra i ritmi del dialogo secondo la logica dei sentimenti. È una Mirandolina meno “macchina della seduzione” e più coscienza che negozia il proprio ruolo nell’ordine sociale — intuizione modernissima che influenzerà generazioni di attrici.

Un’eredità performativa

Non sorprende che manuali, antologie e schede editoriali ricordino “La locandiera” come “banco di prova delle grandi attrici”: da Adelaide Ristori a Eleonora Duse, fino alle protagoniste del Novecento e del nostro presente. Mirandolina è uno spartito aperto: ogni interprete decide quanto rischiare col Cavaliere, quanto giocare con Conte e Marchese, quanto credere alla scelta di Fabrizio. È qui che si vede la regista, l’attrice, il tempo storico.

“La locandiera” al cinema: il caso Chiarini (1944)

Il primo grande incontro tra “La locandiera” e il cinema è il film di Luigi Chiarini (1944), lavoro collocato nell’area del calligrafismo: attenzione alla bellezza formale, scenari eleganti, una Venezia (e il Brenta) filmati con rara aerazione luminosa. La lavorazione, iniziata al Centro Sperimentale nel 1943, scontò le difficoltà della guerra; l’uscita, a fine 1944, ebbe circolazione limitata e la critica si spaccò: c’è chi lodò la “liberazione” dal teatro filmato e chi giudicò traditrice la libertà rispetto al Goldoni drammaturgo. È una pagina preziosa perché mostra come “La locandiera” resista ai traspositori: chiede ritmo, non solo cornici belle; relazioni vive, non solo tableaux.

Politica del quotidiano

Goldoni non declama manifesti, mette in scena usi, abitudini, scambi. La locanda è un microcosmo sociale dove titoli, denaro, lavoro e desiderio si intrecciano; dove il lieve diventa serissimo perché mette a nudo le gerarchie. E la modernità di Mirandolina non sta nel “vincere” gli uomini, ma nel governare gli scambi: parole, tempi, attenzioni, soglie tra pubblico e privato.

Ritmo, pause, sguardi

Le note di regia e molte recensioni contemporanee convergono: “La locandiera” è un fatto di ritmo — dizione rapida come cifra, sospensioni come parentesi di pensiero —; è un fatto di sguardi — una guerra cortese in cui si cede la parola per prenderla meglio —; è un fatto di silenzio — non per vuoto, ma per permettere alle sfumature di depositarsi. È in questo respiro che l’opera continua a parlarci, e qui ogni scelta di montaggio scenico dice un’epoca.

Mirandolina non è un manifesto, ma lo diventa

Molte letture attuali vedono in Mirandolina un’icona proto-femminista. Il rischio è l’anacronismo; la forza è la plausibilità: in un mondo che istituzionalizza il potere maschile (titoli, doti, precedenze), Mirandolina riorganizza gli scambi e porta valore (economico, relazionale, simbolico). Per questo tante critiche recenti sottolineano come il personaggio rompa l’immagine della donna “sottomessa”, non perché “vince”, ma perché decide — quando ascoltare, quanto concedere, quando fermarsi. La commedia diventa così un dispositivo critico sul patriarcato, ancora oggi attivabile in modo legittimo e fertile.

Duse, ancora: un mito transnazionale

La risonanza internazionale della Duse mirandoliniana, fino alla recita a Windsor del 1894 e alle date americane degli anni Novanta dell’Ottocento, racconta anche la circolazione globale di Goldoni: “La locandiera” diventa lingua franca del teatro europeo e statunitense, utile a testare idee di recitazione (Stanislavskij la dirige al Moscow Art Theatre nel 1898 e nel 1914, firmando anche scenografie “di poetica precisione”). È il segno che il testo accoglie metodi, non li impone.

Che cosa resta oggi della lezione di Duse su Mirandolina? L’idea che sottrarre non è impoverire; che il silenzio è un’azione; che la linea del respiro può sostituire l’ammiccamento. E soprattutto che ogni Mirandolina è politica non quando proclama, ma quando decide come guardare, quanto concedere, quando tacere: è una verità che vale dal 1894 alla sala di oggi.