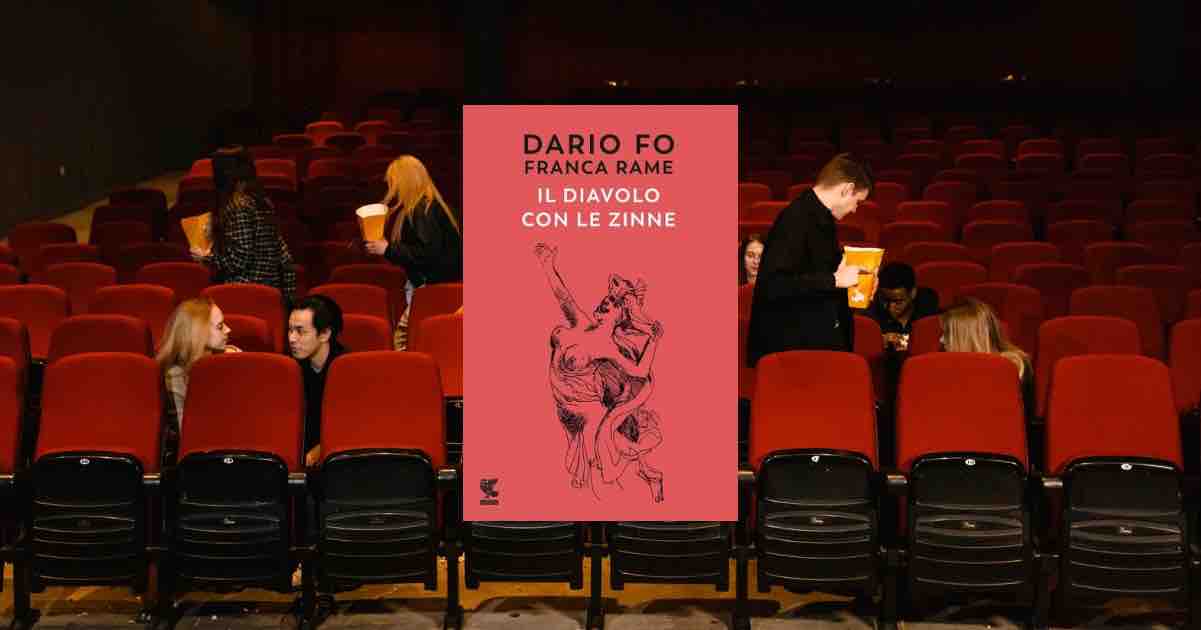

“Il diavolo con le zinne” di Dario Fo: farsa rinascimentale, satira del presente

Dario Fo, “Il diavolo con le zinne”: trama, debutto 1997, accoglienza e repliche fino al 2025. Satira rinascimentale su giustizia e potere, tra risa e denuncia.

È una commedia del 1997 e riporta in scena un passato davvero lontano da noi, parlando con disarmante chiarezza anche del presente: la giustizia, la corruzione, la manipolazione delle masse, persino della gestione del corpo e dell’immagine.

Di cosa parla? Approfondiamolo insieme:

“Il diavolo con le zinne” è ambientato a fine Cinquecento in una città dell’Italia centro-settentrionale. Ma di cosa parla con esattezza?

Il giudice Alfonso Ferdinando de Tristano è incorruttibile e ostile alla tortura; sta indagando sull’incendio della cattedrale, dietro il quale si intuiscono interessi poderosi. I “notabili” avviano allora una campagna di delegittimazione: assoldano due diavoli perché entrino “nel corpo del giudice” e lo trasformino in un vizioso opportunista.

Il piano però s’inceppa: per un malinteso, il diavolo Barlocco finisce nella serva del magistrato, Pizzocca Ganassa, che da donna goffa diventa – sotto la possessione – una figura conturbante e desiderata. Da quel momento la satira accelera: tribunali farseschi, cardinali compiacenti, ciarlatani, “falsi devoti”, torture esibite come spettacolo.

È la promessa di Fo: una commedia “machiavellica”, un intrigo tardo-cinquecentesco popolato da giudici e diavoli, eremiti e gendarmi, fino a una scimmia che diventa grottesca “testimone” di verità.

Questa riscrittura “alla Fo” dei meccanismi della calunnia è attualissima: i corpi (e i ruoli) vengono travestiti e manipolati per orientare l’opinione pubblica; la giustizia, incalzata da pressioni politiche ed economiche, finisce in scena come carnevale del potere. L’idea comica – il diavolo che sbaglia bersaglio – diventa la chiave per far saltare, una a una, le maschere di un sistema corrotto.

Le maschere e il gioco meta-teatrale de “Il diavolo con le zinne”

Dentro la scrittura si incastrano molte cifre del teatro di Fo: la lingua ibrida che scivola tra dialetti e grammelot, i canti e le ballate, le entrate “a vista” dei diavoli che parlano con platea e galleria, la comicità fisica che imita la commedia dell’arte, l’uso delle “controfigure” e delle apparizioni a vista (un diavolo doppione, uno scambio di persona, una Pizzocca che è e non è se stessa).

Nel testo pubblicato, Fo elenca scenografie “alla rinascimentale” e musici in scena, e dichiara apertamente l’intenzione: far convivere l’impianto tecnico del Cinquecento con il gusto di oggi per la satira politica.

“Com’è nato”: tra Rinascimento, incendi e speculazione

Fo racconta che la commedia nasce “dopo anni di ricerca sul teatro del Cinquecento”: la miccia non è il folklore, ma la storia urbana italiana. Nelle città post-comunali – Firenze, Roma, Napoli – ricorrevano incendi “ai lebbrosari, chiese, ospedali”, a cui seguivano, con sorprendente rapidità, sostituzioni edilizie pregiate (banche, cattedrali, palazzi). Alla base, dice Fo, “speculazione e corruzione”.

Ecco perché il suo Cinquecento somiglia a noi: perché quel fuoco – reale e metaforico – brucia ancora nella cronaca. La pagina d’apertura dell’edizione a stampa (Einaudi) è un piccolo manifesto: giustizia e trappole, vessazioni e corruzione sociale, raccontate nella “chiave grottesca dello sghignazzo”, con canzoni, balli, onomatopee, grammelot.

La definizione, spesso ripresa anche all’estero, è “commedia machiavellica”: non per pedanteria dotti, ma perché mostra la politica allo stato chimico – relazioni di forza, paura, consenso – dentro una trama d’intrigo. Il tutto con un omaggio a Fiorenzo Carpi, storico collaboratore musicale di Fo, scomparso nel 1997: la partitura sonora (ballate, temi, stacchi comici) è parte integrante della drammaturgia.

La prima volta a teatro: Messina 1997, poi Milano e il tour

L’esordio assoluto è del 7 agosto 1997 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, nell’ambito di Taormina Arte – Sezione Prosa. Regia di Dario Fo, scena e costumi firmati da lui, Franca Rame in Pizzocca e Giorgio Albertazzi nel ruolo del giudice: un cast-evento che rende la commedia immediatamente “notizia”. Lo conferma la scheda editoriale e il copione Einaudi: data, luogo, compagnia; e in scena c’è l’Italia del teatro che conta.

Da settembre lo spettacolo viene ripreso e portato in tournée “in molte città con grandissimo successo” – lo ricorda anche l’Archivio Rame/Fo, che documenta quell’autunno caldo di repliche con foto e materiali.

Nello stesso autunno arrivano gli allestimenti al Teatro Carcano di Milano e al Teatro Biondo di Palermo, e la rassegna stampa si allunga: “Il Manifesto”, “Corriere della Sera”, “Famiglia Cristiana”, “Panorama”. È un indizio prezioso dell’accoglienza: non una nicchia, ma un vero caso di stagione, discusso su quotidiani e settimanali di orientamenti diversi.

Un dettaglio “di cronaca” che dice molto: Fo racconterà che la sera dell’annuncio del Nobel (9 ottobre 1997) si trovava davanti al Carcano, dove Franca Rame stava recitando “Il diavolo con le zinne” con Albertazzi; in pochi minuti, una “turba” di cronisti e troupe invase l’ingresso del teatro.

Quel Nobel – che la motivazione ufficiale associa all’antica tradizione dei giullari che “fustigano il potere” – e il nuovo spettacolo formano, di fatto, un unico istante mediatico.

E fuori dall’Italia?

La commedia circola: nel 2001 un allestimento al Theater im Keller di Graz (Austria) è testimoniato dall’Archivio Rame/Fo. E in inglese circola con il titolo “The Devil with Boobs”, grazie alla traduzione di Ed Emery, studioso e traduttore di Fo/Rame che ha contribuito a far conoscere molti testi al pubblico anglofono.

Come fu accolta

La copertura stampa del debutto e della tournée – con testate generaliste e culturali – suggerisce un’accoglienza larga e polarizzata: i giornali mettono l’accento tanto sul congegno comico (la possessione al femminile, gli scambi di persona, la satira dei tribunali) quanto sulla sua chiave “civile”, spesso letta – siamo nel 1997 – anche in controluce con la stagione di Tangentopoli.

Nelle intestazioni e nei catenacci d’epoca (che l’Archivio elenca) tornano parole come “giustizia”, “corruzione”, “mistero buffo della politica”: il pubblico ride e riconosce, dentro il gioco storico, un paese che ben conosce.

Non si tratta solo di “grande evento” da cartellone dei teatri stabili: anche nel decennio successivo, la commedia entra nelle stagioni dei teatri di tradizione e nelle rassegne. A titolo d’esempio: nel 2015 la Compagnia “Il Carretto” la riprende al Teatro Sociale di Fasano; poco dopo, la rassegna “Ascolinscena” programma “Il diavolo con le zinne” al PalaFolli di Ascoli Piceno con la Compagnia Omfalos. Segno che il copione, con i suoi lazzi e le sue maschere, funziona anche con ensemble differenti e pubblici locali.

Edizioni, ristampe e “voce” musicale

Il testo entra in catalogo Einaudi (1998), ed è stato ripubblicato anche da Guanda (con scheda che riprende le note d’autore sull’ispirazione “città-incendi-speculazione”). Esistono inoltre audio e video legati alla produzione Fo/Rame (si veda la pagina dedicata da Volume Entertainment e la presenza delle partiture di Fiorenzo Carpi nei cataloghi EDI-PAN).

Questo dato non è ornamentale: la musicalità – ballate, filastrocche, “stacchetti” – è componente drammaturgica, non semplice colonna sonora.

Dove vederla oggi: repliche recenti e tracce 2024–2025

Nonostante la scomparsa di Fo e Rame, il loro teatro resta vivo nelle riprese di compagnie professionali e amatoriali. Negli ultimi anni “Il diavolo con le zinne” ha continuato a circolare in festival e rassegne territoriali: dalla Campania alle Marche, fino alle isole.

Per la stagione natalizia 2024 il titolo compare nei cartelloni della Valle di Comino (San Donato Val di Comino e Campoli Appennino), con nuove messinscene curate da realtà locali; il programma di Campoli segnala uno spettacolo il 3 gennaio 2025.

Sulle stesse coordinate, le pagine social di Omfalos (Falconara) promuovono la commedia in data 8 febbraio 2025, segno che il testo continua a essere scelto da compagnie che amano il gioco di maschere e il ritmo buffo.

A questo si aggiunge un filone “didattico” e divulgativo: teatri e scuole affiancano spesso “Il diavolo con le zinne” a lezioni-spettacolo sul teatro di Fo/Rame (emblematica, per esempio, la pagina del Carcano dedicata a “Mistero buffo”che rievoca l’istante del Nobel proprio mentre la compagnia recitava “Il diavolo con le zinne”). Non sono repliche della commedia in sé, ma indicatori del suo peso nella memoria teatrale italiana.

Una chiave di lettura: giustizia, corruzione, corpo (politico)

Il cuore della commedia è la delegittimazione dell’uomo giusto. Non più la tentazione – diavolo che corrompe l’anima – ma il sabotaggio dell’immagine pubblica: si fabbrica il “mostro” e lo si offre alla piazza affinché chieda la gogna. L’arma è il corpo: il diavolo che entra in Pizzocca, la metamorfosi della serva in femmina desiderata, la sensualità usata come prova del peccato. È qui che Fo “gioca sporco” (in senso teatrale): la comicità è eccesso, ma non compiacimento maschilista – perché il riso smaschera chi tenta di travestire la realtà.

Sul piano linguistico, il grottesco – “serve e diavoli in supposta”, come annota Fo – è benzina scenica. La battuta diventa lente d’ingrandimento: si può ridere del tribunale perché quel tribunale, sul palco, rivela se stesso come teatro.

Fo usa orecchio e corpo dell’attore come strumenti d’indagine: un giudice che inciampa, un cardinale che “parla in cantilena”, un diavolo che cita il Vangelo in platea e si prende sassate immaginarie.

Il gusto rinascimentale del “capovolgimento”

Fo studia e traspone tecniche del teatro cinquecentesco: la macchina scenica “a quinte”, il prologo affidato alla serva che “vede” la platea, la figura dei diavoli che fanno da commentatori, i passaggi rapidi da una scena all’altra, l’uso dei pupazzi e della controfigura. È un omaggio, ma anche un metodo: il Rinascimento – con il suo teatro “di città” – diventa lo specchio più adatto per dire il nostro presente.

Dario Fo, in breve (e in preciso)

Autore, attore, regista, pittore, premio Nobel 1997. A Milano, dove studia Brera e Architettura, incontra un’idea di teatro come arte totale – parola detta, gesto, disegno, musica – che diventa cifra con Franca Rame, compagna di vita e di scena.

L’Accademia di Svezia lo premia “nella tradizione dei giullari medievali” che “fustigano il potere”, e proprio nell’autunno del Nobel debutta “Il diavolo con le zinne”, la sua commedia “più nuova” di quegli anni. La scheda del Nobel ricorda il debutto messinese “all’inizio di agosto”: una sintesi perfetta di destino e calendario.

Personaggi e attori: un casting da antologia

Nel primo allestimento “storico” curato da Fo, Franca Rame è Pizzocca: un ruolo funambolico che le chiede la goffaggine della serva e la sensualità della “posseduta”, il tempo comico e il sentimento dell’umiliazione, persino la capacità acrobatica (non a caso, il copione prevede controfigure e acrobati). Giorgio Albertazzi è il giudice: altero, ironico, spesso trascinato dagli eventi fino a diventare, suo malgrado, preda del meccanismo. Nomi e ruoli sono fissati nel copione e nelle note editoriali.

La musica – pensata in dialogo con il lavoro di Fiorenzo Carpi – sostiene ritmo e parodia: ballate in apertura, stornelli reinventati, suoni che accompagnano le “entrate” dei diavoli. Chi rimette oggi in scena la commedia, anche in versioni ridotte o con organici amatoriali, lo sa: senza il respiro musicale di Fo (e Carpi) il gioco perde il suo rimbalzo.

Come leggerla nel 2025: tre piste

- La cultura della delegittimazione: oggi parliamo di “disinformazione” e “shitstorm”; la commedia ci mostra la genealogia lunga di queste pratiche: non si vince convincendo, ma costruendo un mostro (il giudice “posseduto”) e gridando allo scandalo.

- Il corpo come campo di battaglia: la metamorfosi di Pizzocca – e l’ossessione per le “prove” del suo corpo – raccontano un potere che giudica più l’apparenza che i fatti. L’attenzione al trucco, alle fasciature, agli abiti (“mi fasciavo le zinne… mi stringevo pure il deretano”, confessa la Pizzocca posseduta) è teatro nel teatro: svela il dispositivo.

- La risata come metodo critico: Fo non “alleggerisce” la materia: la rende percepibile. Davanti a cardinali e boia, la risata non deresponsabilizza: inchioda.

Dalla pagina alla scena: edizioni, audio, traduzioni

Per chi voglia leggere il testo, oltre all’edizione Einaudi esistono ristampe Guanda (con schede che riportano le note d’autore sull’ispirazione storica e urbanistica). Per chi voglia “ascoltarlo”, c’è la collana audio dedicata al teatro di Fo/Rame che include “Il diavolo con le zinne”. All’estero circola la traduzione inglese di Ed Emery (“The Devil with Boobs”), utilizzata in scuole e progetti di giovani compagnie.

Cronologia essenziale

- 7 agosto 1997: prima assoluta al Teatro Vittorio Emanuele II di Messina, Taormina Arte – regia, scene e costumi di Dario Fo; Franca Rame e Giorgio Albertazzi protagonisti.

- Settembre-dicembre 1997: ripresa e tournée in numerose città; tappe documentate a Milano (Teatro Carcano) e Palermo (Teatro Biondo).

- 9 ottobre 1997: annuncio del Nobel durante la stagione milanese della commedia; l’episodio è ricordato da Fo stesso.

- 2001: allestimento al Theater im Keller di Graz (Austria).

- 2010s: repliche in rassegne e teatri di tradizione (Fasano 2015; Ascoli Piceno 2015; Cupra Marittima 2011-2012).

- 2024–2025: nuova circolazione in rassegne locali (San Donato Val di Comino, Campoli Appennino; Omfalos/Marche annuncia febbraio 2025).

Una nota sul titolo

Il “diavolo con le zinne” non è una provocazione gratuita. È l’immagine ironica e scandalosa (per il Cinquecento e per noi) di un potere che prova a possedere il corpo “giusto” (quello del giudice) e invece si ritrova intrappolato in un corpo “altro” (quello della serva). Un titolo che rende visibile, a colpo d’occhio, il cortocircuito tra desiderio, morale, politica.