Domenica pomeriggio torna in palinsesto su La7 Cinema (ore 13:25) “L’ombra del diavolo”, ed è un’ottima occasione per rivedere un film rimasto a metà tra blockbuster e dramma politico, firmato Alan J. Pakula, ultimo titolo della sua carriera prima della scomparsa (1998).

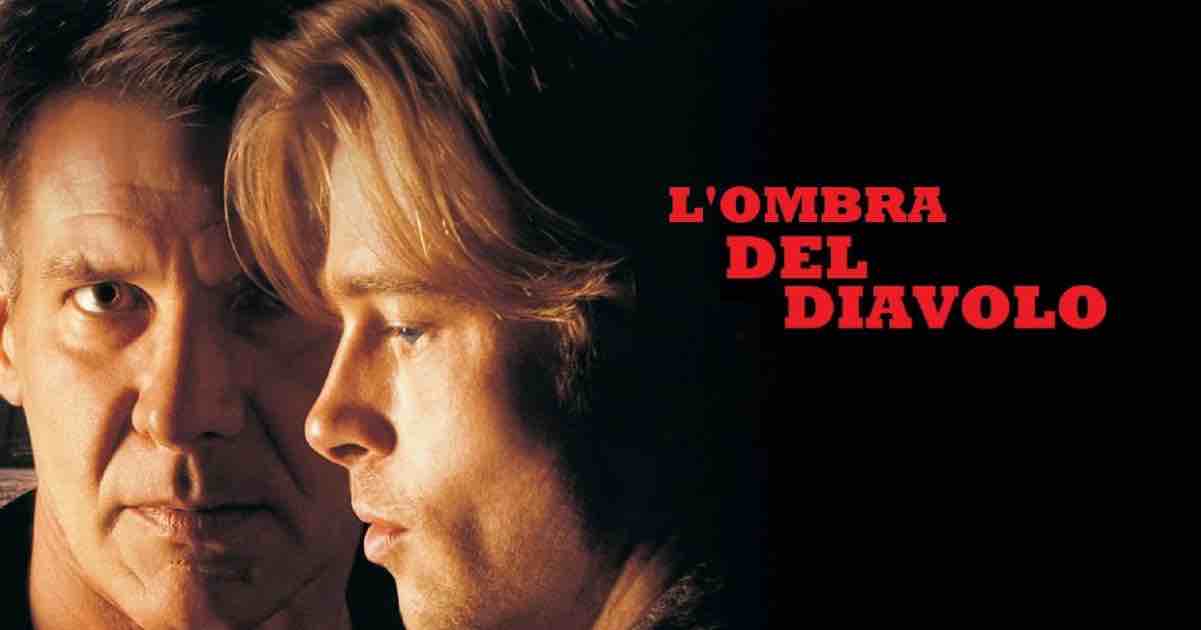

In originale “The Devil’s Own” (1997), è un duello di carismi: Brad Pitt nei panni di un giovane militante dell’IRA in missione segreta a New York e Harrison Ford come poliziotto irlandese-americano che lo accoglie in casa senza conoscerne la vera identità. Venezia non c’è; qui il teatro è Brooklyn e la posta in gioco è la coscienza. Per chi ama il cinema dei dilemmi morali, è una visione che merita di essere contestualizzata e discussa.

Un “figlio” ospite e un padre putativo

Rory/Frankie McGuire (Pitt) — nella copertura americana “Rory Devaney” — lascia Belfast dopo un prologo di sangue e arriva a New York con una missione: comprare missili per la causa. A ospitarlo è Tom O’Meara (Ford), poliziotto onesto, marito e padre di tre figlie, che vede nel ragazzo quasi il figlio maschio mai avuto. L’amicizia tra i due si fa intensa, ma è costruita su una menzogna che non può reggere: quando l’identità di Rory emerge, la linea etica tra affetto, legalità e vendetta si spezza. Pakula orchestra il racconto come un melodramma teso: niente sermoni, molte scelte sporche.

Un thriller che preferisce le cucine ai plotoni

Chi si aspetta un action “puro” troverà un film più interessato ai volti in cucina che agli inseguimenti. Gli scontri a fuoco ci sono, ma lo spazio principale è domestico: la casa degli O’Meara diventa laboratorio di fiducia, tradimento, paternità. È lì che il film prova a misurare l’ambiguità del bene: posso volere il giusto e agire nel modo sbagliato?

L’ultimo Pakula, l’ultimo Willis

“L’ombra del diavolo” è l’ultimo film diretto da Alan J. Pakula (“Tutti gli uomini del presidente”, “Presunto innocente”) e anche l’ultimo fotografato dal geniale Gordon Willis, “il Principe delle Tenebre” del cinema americano. La loro firma spiega il tono crepuscolare: interni caldi e scuri, luce radente, strada bagnata, marroni e neri che sembrano pesare sulle coscienze.

Una produzione irrequieta e due star con idee diverse

Quasi tutta la stampa d’epoca racconta set turbolenti: riscritture continue, due protagonisti con visioni differenti del film, un budget lievitato. Anni dopo Harrison Ford ha riconosciuto che parte della tensione nacque anche dal suo desiderio di complicare il personaggio di Tom e di spostare l’asse morale del film, con conseguenti ritardi e riscritture. È storia di Hollywood: quando una storia sta su due fuochi, serve un equilibrio quasi impossibile.

“Film politico” o “melodramma di colpa”?

Le accuse: confusione morale e geopolitica in filigrana

All’uscita, la critica anglofona fu severa: Roger Ebert concesse 2½ stelle su 4, parlando di ignoranza storica sul conflitto nordirlandese e di un impianto morale contraddittorio. In sostanza: il film funziona finché si rimane sul knee-jerk emotivo (il colpo al cuore, il legame padre-figlio); si inceppa quando lo spettatore prova a mappare con precisione cause e responsabilità del conflitto. La recensione coglie un punto reale: “The Devil’s Own” non è un’analisi geopolitica, è una tragedia privata incorniciata nella storia.

I numeri, però, raccontano un altro pubblico

Nonostante recensioni miste e aggregator freddi, il film incassò bene: circa $140 milioni worldwide a fronte di un budget vicino ai $90 milioni (stima The Numbers/Box Office Mojo). Segno che l’attrazione Pitt+Ford e il taglio “famiglia e colpa” hanno parlato a molti più spettatori di quanti la critica immaginasse.

Ford e Pitt: due modi opposti di portare una colpa

Harrison Ford gioca Tom O’Meara su registri che gli sono familiari: decenza ferita, pudore, un’irritazione che si fa autorità morale quando capisce di essere stato ingannato. Brad Pitt fa il contrario: trattiene, sporca l’accento, lascia che sia il corpo (lo sguardo, le mascelle) a dire il rancore. Molti hanno contestato proprio l’accento nordirlandese di Pitt, percepito come “ballerino” — ma il personaggio resta credibile nel suo nodo di affetto e missione.

La messa in scena delle case (e delle frontiere)

Pakula è il regista che fa succedere le cose nei corridoi. Qui mette in campo due geografie morali: l’Irlanda del prologo, dove il trauma definisce il destino; e Brooklyn, dove quel destino chiede ospitalità. Le scene migliori — la cena, i silenzi con la moglie Sheila (Margaret Colin), lo scatto etico della partner di Tom — sono lezioni di drammaturgia domestica: la politica bussa alla porta con le mani sporche.

Il coraggio (imperfetto) di un finale senza eroi

Senza spoilerare, si può dire che il film rifiuta l’eroismo pieno. Nessuno esce pulito: non il militante, non il poliziotto, non la rete che li circonda. È qui che “L’ombra del diavolo” si ricorda di essere un film di Pakula: il sospetto sul potere e sulle nostre razionalizzazioni personali.

L’equilibrio impossibile tra cronaca e parabola

Prova a essere due film insieme: cronaca irlandese e parabola etica. Quando spinge sulla prima, schematizza; quando insiste sulla seconda, semplifica la mappa politica. È il motivo per cui molti hanno parlato di “confusione morale”. Ma l’alternativa — scegliere un solo fuoco — avrebbe prodotto un altro film. Questo, nel bene e nel male, è un melò civile.

Le riscritture si vedono

Il cuore resta solido, ma si avverte a tratti l’andamento a scosse tipico dei film riscritti in corsa: subplot che si aprono e chiudono in fretta, piste narrative promesse e poi abbandonate. Non è un disastro, è attrito — e fa parte della sua identità.

Pakula e la tradizione del “dubbio”: da “Klute” a qui

Un autore dell’America per bene che scopre le sue ombre

Dagli anni Settanta Pakula racconta istituzioni (stampa, giustizia, politica) che vacillano: “Klute”, “Tutti gli uomini del presidente”, “Affari di famiglia”, “Presunto innocente”. Qui l’istituzione è “minore” ma decisiva: la famiglia. Non il tribunale o il Senato, ma il tavolo di cucina; non il Watergate, ma il segreto nel salotto. È un passaggio coerente nel suo discorso di autore.

Gordon Willis: la verità sta nel buio

Willis illumina come se ogni stanza nascondesse una colpa: sfondi neri, volti che emergono come da una penombra morale. È la firma che ha fatto scuola (da “Il Padrino” a “Manhattan”), qui al commiato: il film vale anche come lezione di fotografia.

Curiosità

In un’intervista recente, Harrison Ford ha ammesso che sul set ci furono punti di vista divergenti con Pitt. È interessante perché racconta anche lo scontro di etiche al centro del film: il poliziotto della “legge” e il ragazzo della “causa”, entrambi convinti di fare la cosa giusta. “L’ombra del diavolo” non decide al posto nostro; ci mette davanti allo specchio di due buone ragioni che non si parlano. È il motivo per cui, a quasi trent’anni dall’uscita, resta discutibile — cioè vivo.