“Le libere donne”: la nuova fiction con Lino Guanciale

La fiction “Le libere donne” racconta il manicomio di Maggiano: Lino Guanciale è Mario Tobino, tra memoria, psichiatria e vite femminili spezzate.

“Le libere donne”, nuova serie evento di Rai 1 coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, riporta in primo piano la storia di Mario Tobino, psichiatra e scrittore, e delle donne rinchiuse nel manicomio di Maggiano, vicino Lucca, negli anni Quaranta e Cinquanta.

Diretta da Michele Soavi e tratta dal romanzo autobiografico “Le libere donne di Magliano”, la serie è composta da sei episodi distribuiti in tre prime serate su Rai 1, con messa in onda prevista nella seconda metà del 2025 e disponibilità in streaming su RaiPlay.

Al centro del racconto c’è Lino Guanciale, chiamato a interpretare Tobino: non un “eroe buono”, ma un medico “umano” e “diverso” che, in un sistema violento e patriarcale quale che era quello del manicomio, aveva a cuore la dignità delle sue pazienti — donne che, alle volte, avevano come colpa unica colpa quella di essere “troppo libere” in un tempo sbagliato e potevano essere fatte passare per pazze.

Dal romanzo al set: Tobino, Magliano e la psichiatria al femminile

Un diario di corsia che diventa fiction

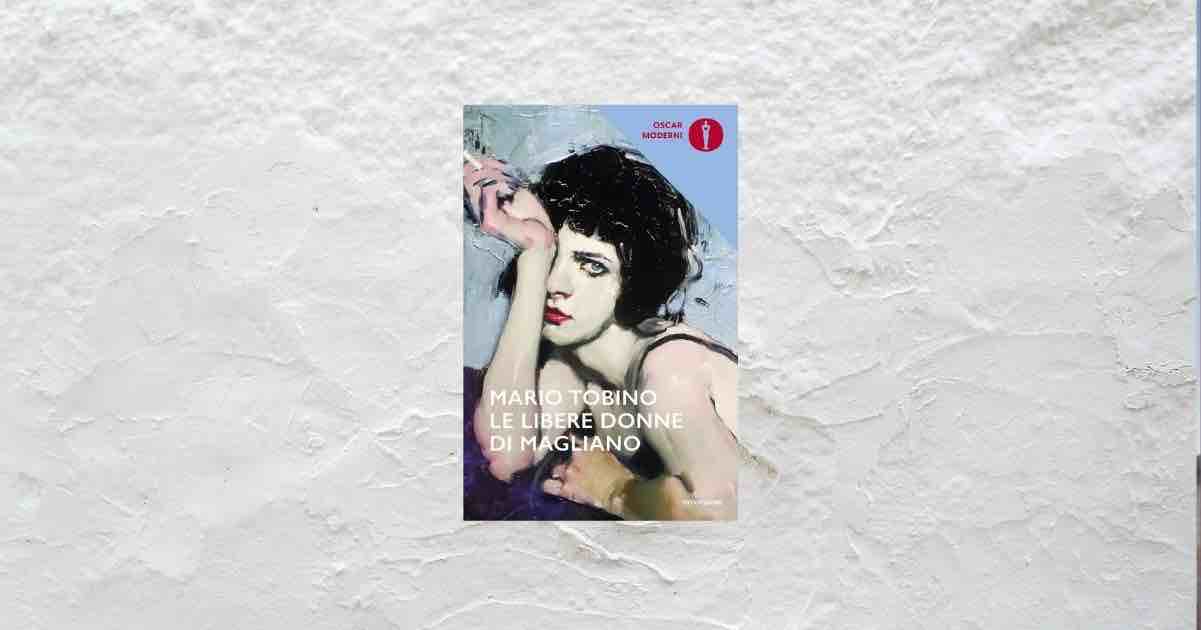

Pubblicato nel 1953, “Le libere donne di Magliano” è un romanzo-diario costruito a partire dalle cartelle cliniche e dall’esperienza diretta di Tobino nel reparto femminile dell’ospedale psichiatrico di Maggiano (ribattezzato “Magliano” nella finzione).

Il libro racconta la vita in manicomio negli anni in cui la parola “follia” era usata come etichetta: donne depresse, erotizzate, aggressive, mistiche, ma anche semplicemente “scomode”, rinchiuse perché fuori dalle regole di genere.

Tobino le osserva, le ascolta, ne registra i deliri e le fragilità, ma soprattutto mette in discussione lo sguardo normale: “Ogni creatura umana ha la sua legge… è stolto crederci superiori perché una persona si muove percossa da leggi a noi ignote”.

La fiction mantiene questo nucleo: secondo le anticipazioni, la serie segue Mario Tobino negli anni della Seconda Guerra Mondiale, mentre lavora in un manicomio femminile toscano dove le pazienti sono state spesso internate non tanto per una malattia “oggettiva”, quanto per aver oltrepassato i margini stretti concessi alle donne dell’epoca.

Dai colli di Lucca al Forlanini

Per restituire atmosfera e verità, la produzione ha lavorato nei luoghi reali di Tobino: una parte delle riprese si è svolta all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano e nel territorio lucchese; altre scene sono state girate a Roma, in particolare all’ospedale Carlo Forlanini, struttura monumentale oggi dismessa, usata per ricreare gli interni asettici e gelidi del manicomio anni ‘40.

Il risultato, stando ai reportage dal set, è un ambiente visivo in cui il marmo freddo, i corridoi vuoti e le grandi camerate parlano da soli: un manicomio come istituzione totale, chiusa su se stessa ma circondata da una campagna viva e indifferente – proprio come nel libro.

Di cosa parla “Le libere donne”: un manicomio, molte prigioni

Un medico in trincea

La serie è ambientata in Toscana durante la Seconda Guerra Mondiale. Al centro c’è il dottor Mario Tobino (Lino Guanciale), psichiatra progressista che lavora nel manicomio femminile di Maggiano. Il suo compito ufficiale è curare, ma il contesto è quello di una medicina ancora intrisa di pratiche coercitive: camicie di forza, docce gelate, elettroshock, isolamento, in anni in cui gli psicofarmaci non sono ancora disponibili.

Tobino si trova così in trincea, come sottolinea Guanciale nelle interviste: è chiamato a contenere corpi e deliri con il proprio corpo, la propria voce, la propria capacità di ascolto. E, soprattutto, a resistere a un sistema che preferisce sedare e nascondere piuttosto che capire.

Donne “troppo libere” per essere accettate

Le pazienti del manicomio sono il vero cuore narrativo. La fiction insiste su un punto: non tutte sono “pazze”, molte sono semplicemente “troppo libere, troppo scomode per essere accettate” in una società patriarcale.

Fra loro spicca Margherita Lenzi, interpretata da Grace Kicaj: una giovane ereditiera internata dal marito e dalla suocera, vittima di violenza domestica e di una società che preferisce chiuderla in manicomio piuttosto che mettere in discussione l’ordine familiare. L’attrice ha descritto Margherita come una donna “forte e fragile insieme”, animata da una paura che spesso è scambiata per instabilità, ma guidata da un coraggio ostinato, dal desiderio di libertà e dalla capacità di creare legami affettivi salvifici.

La serie non costruisce solo un “caso clinico”, ma una galleria di volti femminili: donne internate perché erotiche, perché troppo religiose, perché ribelli, perché depresse. La follia diventa il nome che il potere dà a ciò che non capisce o non controlla.

Lino Guanciale: interpretare Tobino oggi

Come si costruisce uno psichiatra “fuori epoca”

Per Lino Guanciale, abituato a figure come Ricciardi o altri protagonisti di fiction popolari, Mario Tobino è una sfida diversa: è un personaggio realmente esistito, con un peso storico e scientifico. L’attore racconta di essersi preparato parlando a lungo con Isabella Tobino, nipote dello psichiatra e direttrice della Fondazione Mario Tobino, e tornando sui testi originali.

Nelle sue parole, Tobino è “uno psichiatra di riferimento, molto avanti sui metodi rispetto all’epoca in cui lavorava”, un medico curioso degli esseri umani, entusiasta nonostante i limiti strutturali del sistema manicomiale.

La recitazione di Guanciale si gioca su questa tensione: da un lato l’uomo del suo tempo, che lavora dentro un’istituzione totalizzante e ne sperimenta dall’interno le regole; dall’altro un medico che cerca di aprire spiragli di umanità con gesti minimi – una mano sulla spalla, una parola diversa, uno sguardo che non si limita a diagnosticare ma riconosce.

“Una fiction necessaria”

Guanciale ha definito “Le libere donne” un progetto “necessario”, sottolineando come i manicomi siano stati “centri di grande complicità con le ingiustizie perpetrate da una mentalità patriarcale durissima da scalfire”.

Il suo videomessaggio all’Italian Global Series Festival va oltre la promozione: è quasi un piccolo manifesto. L’attore invita in particolare gli uomini a confrontarsi con questa storia, a riconoscere quante cose siano cambiate e quante continuino a somigliare, in forme più sottili, a quella violenza sistemica che rinchiudeva le donne “difficili” dietro il cancello di un manicomio.

In questo senso, la performance di Guanciale non è solo l’interpretazione di un medico, ma l’assunzione – anche pubblica – di una responsabilità: usare la fiction popolare per riaprire un discorso su patriarcato, salute mentale e memoria.

Un cast corale per raccontare un luogo di confine

Le altre figure chiave

Attorno a Guanciale si muove un cast corale che sottolinea la natura “di ensemble” della serie:

- Grace Kicaj è, come detto, Margherita Lenzi, paziente centrale nel percorso del protagonista;

- Fabrizio Biggio, in un inedito ruolo drammatico, interpreta il dottor Guido Anselmi, giovane medico idealista, affascinato da Tobino ma anche intrappolato nei protocolli dell’epoca;

- Gaia Messerklinger veste i panni di Paola Levi, ex compagna di Tobino e ora staffetta partigiana, figura che rimette il protagonista di fronte alle scelte politiche e affettive del proprio tempo.

Accanto a loro, una costellazione di personaggi: infermiere, suore, altre pazienti, colleghi più rigidi. È attraverso questo coro che la serie prova a restituire la complessità del manicomio: non solo luogo di reclusione, ma anche microcosmo dove la guerra, la povertà, la religione e il patriarcato si intrecciano.

La regia di Michele Soavi

La regia è affidata a Michele Soavi, nome legato in passato all’horror gotico italiano (“La chiesa”, “La setta”, “Dellamorte Dellamore”), ma che negli ultimi anni ha firmato molte fiction Rai di successo (“Adriano Olivetti – La forza di un sogno”, “Rocco Schiavone”, “Màkari”, “Blanca”).

Qui Soavi mette la sua sensibilità visiva al servizio di una storia civile: i corridoi del manicomio, le camerate, gli spazi esterni della Toscana diventano un set quasi metafisico, sospeso tra bellezza naturale e violenza istituzionale. È un terreno perfetto per lavorare su luci, ombre e vuoti come elementi narrativi, più che decorativi.

Le libere donne tra romanzo e serie: cosa può dare al pubblico di oggi

Dalla denuncia alla memoria attiva

Quando “Le libere donne di Magliano” uscì in libreria, nel 1953, mancava ancora un quarto di secolo alla legge Basaglia che avrebbe chiuso i manicomi in Italia. Il libro era, già allora, una forma di denuncia sottile, un modo per raccontare dall’interno un sistema che separava i “matti” dai “normali” e che spesso usava il ricovero come discarica sociale.

La fiction, oggi, può fare un passo in più: trasformare quella denuncia in memoria condivisa, portandola non solo nelle biblioteche, ma nelle prime serate di Rai 1. Far vedere, con volti, corpi e dialoghi, che cosa significava vivere da internata, da medico, da infermiera in un manicomio femminile negli anni Quaranta.

Una storia di donne, ma non solo “per donne”

“Le libere donne” parla di donne rinchiuse: mogli internate dai mariti, figlie considerate “isteriche”, orfane senza tutela. Ma il rischio della “storia di donne per un pubblico femminile” qui viene esplicitamente smentito dal progetto stesso.

Guanciale lo dice chiaramente: è una serie che interpella anche e soprattutto gli uomini, chiamandoli a interrogarsi su come la cultura patriarcale continui a pesare sulla libertà femminile e sul modo in cui definiamo “normale” o “deviante” un comportamento.

Guardare “Le libere donne” significa chiedersi quante delle logiche che vediamo in manicomio – la medicalizzazione del dissenso, l’uso del linguaggio clinico per zittire – sopravvivono in forme diverse oggi?

Ma anche quali sono, nel presente, le “nuove Magliano” in cui finiscono le persone troppo scomode, troppo fragili, troppo fuori schema?