“Il momento di uccidere”: un legal thriller che ha cambiato le regole

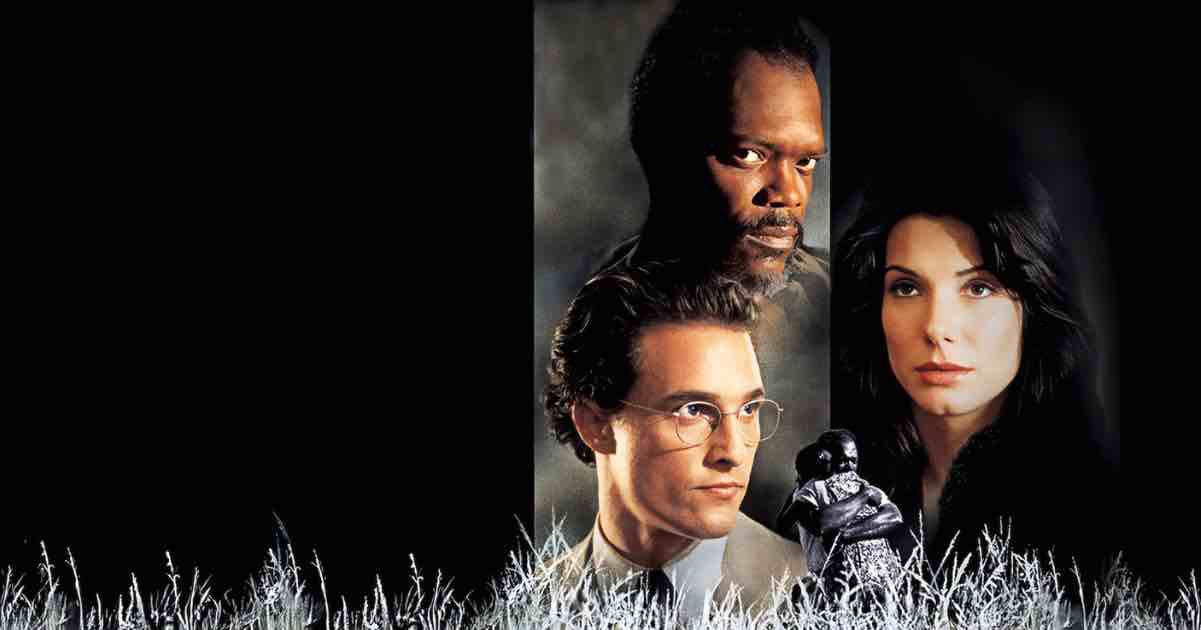

Il film “Il momento di uccidere” tratto dal romanzo di Grisham: un legal thriller teso e potente sul razzismo nel Mississippi, con McConaughey e Samuel Jackson.

“Il momento di uccidere”, uscito nel 1996 per la regia di Joel Schumacher e tratto dal romanzo d’esordio di John Grisham, è un legal thriller che usa le regole del genere per parlare di razzismo, vendetta e legge nel profondo Sud degli Stati Uniti.

Di cosa parla?

Siamo nel Mississippi, tra tribunali assediati dal Ku Klux Klan, marce per i diritti civili e un’aula di giustizia trasformata in arena morale. Al centro, tre figure: Carl Lee Hailey, operaio nero che uccide gli stupratori della figlia; Jake Brigance, giovane avvocato bianco deciso a difenderlo; e una comunità spaccata, chiamata a giudicare non solo un crimine ma l’intero sistema di potere in cui è immersa.

Dal romanzo di Grisham allo schermo: un caso che non doveva esistere

L’esordio “difficile” di John Grisham

Prima di diventare il re dei legal thriller, Grisham era un giovane avvocato del Mississippi che scriveva la notte, rubando ore al sonno. “A Time to Kill”, pubblicato nel 1989 da una piccola casa editrice in sole 5.000 copie, passò quasi inosservato. Solo dopo il successo mondiale di “Il socio” (“The Firm”), gli editori tornarono sul primo romanzo, lo ripubblicarono in grande stile e il libro esplose, trasformandosi nel vero big bang della carriera dello scrittore.

L’ispirazione, ha raccontato Grisham, nasce da un processo reale cui aveva assistito: la testimonianza di una dodicenne vittima di stupro. Nella vita vera il padre non si vendica; nella finzione, lo scrittore si chiede cosa sarebbe successo se quell’uomo avesse deciso di farsi giustizia da solo.

Joel Schumacher e il film del 1996

Hollywood arriva qualche anno dopo, quando i romanzi di Grisham sono ormai sinonimo di incassi sicuri. Dopo “Il socio” e “Il cliente”, tocca a Il momento di uccidere diventare film. Alla regia viene chiamato Joel Schumacher; nel cast si incastrano nomi che oggi sembrano quasi inconcepibili nello stesso progetto.

Il protagonista è un giovanissimo Matthew McConaughey, qui al suo primo vero ruolo da star, nei panni dell’avvocato Jake Brigance. Accanto a lui c’è un Samuel L. Jackson magnetico, che interpreta Carl Lee Hailey con una potenza emotiva che ancora oggi colpisce.

La parte della brillante studentessa di legge Ellen Roark è affidata a una Sandra Bullock lontana dalle commedie romantiche che la renderanno celebre, mentre il volto duro e calcolatore del procuratore Buckley è quello di Kevin Spacey, allora in piena ascesa. Completa il quadro una serie di interpreti che oggi consideriamo quasi “troppo grandi” per fare da comprimari: Donald Sutherland, suo figlio Kiefer Sutherland, Ashley Judd, Oliver Platt, Charles S. Dutton e altri nomi che, messi tutti insieme, danno al film un peso scenico che va oltre la trama.

Il risultato è un film di due ore e mezza che incassa oltre 152 milioni di dollari nel mondo, a fronte di un budget di circa 40 milioni, piazzandosi al primo posto del box office statunitense nelle prime settimane di programmazione.

Violenza, processo, Sud: una trama “classica” che brucia ancora

La storia: un crimine indicibile, una vendetta impossibile da accettare

Nella contea immaginaria di Madison, Mississippi, due bianchi razzisti rapiscono, violentano e seviziano Tonia, bambina nera di dieci anni. Convinti di averla uccisa, la gettano da un ponte; lei sopravvive, ma il trauma è irreparabile. I due vengono arrestati, ma Carl Lee, il padre della bambina, teme che se la caveranno con una condanna lieve grazie a un sistema giudiziario che, nel Sud, ha una lunga storia di indulgenza verso i criminali bianchi.

Carl Lee decide allora di farsi giustizia da solo: appostato nel tribunale, apre il fuoco sui due imputati mentre vengono condotti all’udienza, uccidendoli e ferendo gravemente un agente. Arrestato, affida la propria difesa a Jake Brigance, un giovane avvocato bianco pieno di ideali ma anche consapevole di giocarsi carriera, famiglia e forse la vita.

Intorno al processo si scatena una tempesta: il Ku Klux Klan organizza attentati e minacce, i movimenti per i diritti civili scendono in piazza in difesa di Carl, la stampa nazionale trasforma il caso in uno spettacolo mediatico. Nel frattempo Jake, sostenuto dalla brillante studentessa Ellen Roark, tenta una linea difensiva che punta sull’infermità mentale temporanea: Carl, sconvolto dalla violenza sulla figlia, avrebbe agito in uno stato di alterazione psichica.

La scena chiave, che il film costruisce con una lunga preparazione emotiva, è l’arringa finale: Jake chiede alla giuria – composta esclusivamente da bianchi – di chiudere gli occhi mentre descrive nel dettaglio ciò che Tonia ha subito. Solo alla fine aggiunge: “Adesso immaginate che sia una bambina bianca”. È il colpo di martello che ribalta il processo, portando all’assoluzione.

Grisham, il cinema e il mito del giovane avvocato

Jake Brigance: tra idealismo e salvazione bianca

Jake è il classico protagonista da legal thriller: talentuoso, sotto-pagato, scomodo, pronto a sacrificare quasi tutto per la causa giusta. Grisham ci ha messo molto di sé, sia nel romanzo che nella versione cinematografica: è lui il giovane avvocato del Sud che conosce le dinamiche delle piccole città, il peso delle relazioni, la forza e i limiti del diritto.

Nel film, però, questa figura guadagna e perde qualcosa. Da un lato, McConaughey gli dà un carisma che oggi riconosciamo come il primo segnale della star che sarebbe diventata: un misto di charme e fragilità, di arroganza e senso di colpa, che rende Jake credibile anche nei momenti più retorici. Non a caso, l’attore vinse un MTV Movie Award come miglior rivelazione proprio grazie a questo ruolo.

Dall’altro lato, la centralità di Jake alimenta una critica che nel tempo si è fatta sempre più esplicita: Il momento di uccidere è, in molti passaggi, un racconto di “white savior”, in cui la salvezza di un uomo nero e della sua famiglia passa necessariamente attraverso il talento, la retorica e il coraggio di un uomo bianco. Samuel L. Jackson, anni dopo, ha dichiarato che avrebbe voluto un film più centrato su Carl Lee e sulla sua prospettiva.

Carl Lee Hailey: vittima, colpevole, simbolo

Proprio Carl Lee, interpretato da un gigantesco Samuel L. Jackson (candidato al Golden Globe per il ruolo), è il vero cuore tragico della storia. È lui che compie il gesto irreparabile, lui che si trova in bilico tra la figura del padre che protegge la figlia e quella del cittadino che infrange la legge.

Quello che il film non sempre esplora fino in fondo, ma che il romanzo rende molto evidente, è il paradosso che lo abita: Carl è allo stesso tempo vittima di un sistema razzista e autore di un duplice omicidio. Il tribunale non giudica solo la sua colpa, ma la sua umanità, come se fosse chiamato a decidere se la rabbia di un padre nero possa avere lo stesso peso di quella di un padre bianco.

Razzismo, vendetta, legge: i temi che non invecchiano

Il Sud come teatro di una guerra mai finita

Il Mississippi del film è un luogo in cui la segregazione legale non esiste più, ma il razzismo strutturale è ovunque: nei bar dove i bianchi brindano alla violenza, nelle chiacchiere di tribunale, nelle giurie composte solo da un certo tipo di cittadini. Non è un caso che il Ku Klux Klan nel film non sia una reliquia folcloristica, ma una forza reale che brucia croci, minaccia di morte l’avvocato difensore, attentando alla comunità nera.

Grisham, nel romanzo, tratteggia una “Nuova Sud” che tenta di convivere con l’eredità della schiavitù e delle leggi Jim Crow, ma non ci riesce davvero. Il film traduce tutto questo in immagini più immediate, forse meno sottili, ma efficaci: la processione di pick-up, le bandiere confederate, le manifestazioni separate, le chiese che si schierano.

La domanda proibita: è mai lecito uccidere?

Il titolo, in italiano come in inglese, fa riferimento a una tensione precisa: esiste un momento in cui uccidere diventa comprensibile, se non addirittura giusto?

Il film non risponde in modo semplice. L’assoluzione di Carl Lee può essere letta come una vittoria della giustizia sostanziale sulla legge formale, ma resta un’ombra: se ogni padre si facesse giustizia da solo, il sistema crollerebbe. Grisham e Schumacher costruiscono volutamente un caso estremo – due stupratori razzisti che probabilmente non verranno adeguatamente puniti – proprio per portare lo spettatore sul limite, chiedendogli fino a che punto sarebbe disposto ad “assolvere” una vendetta.

Il processo come spettacolo mediatico

Un altro tema centrale, oggi ancora più attuale, è la trasformazione del processo in evento mediatico: telecamere, giornalisti in cerca di titoli, politici pronti a sfruttare il caso. Negli anni ’90 sembrava già un eccesso; oggi, nell’epoca dei social e dei processi in diretta, sembra un film quasi profetico.

Sia il romanzo che il film mostrano come l’opinione pubblica possa essere manipolata attraverso conferenze stampa, fughe di notizie, immagini costruite ad hoc. E come, alla fine, a far pendere l’ago della bilancia sia un gesto profondamente emotivo: chiedere a tutti di chiudere gli occhi e immaginare una bambina bianca.

Come è stato accolto il film: tra successo, critiche e ambiguità

Box office e premi

Al momento dell’uscita, “Il momento di uccidere” viene accolto come il migliore tra i film tratti da Grisham. Critici come Roger Ebert parlano di “dramma morale ben costruito, con interpretazioni forti e convincenti”.

Su Rotten Tomatoes oggi mantiene un punteggio intorno al 67–68% di recensioni positive, mentre su Metacritic si ferma a 54/100: un buon risultato, ma non un plebiscito. Il consenso generale lo definisce “troppo lungo e un po’ superficiale”, ma salvato dalle performance del cast e dalla capacità di tenere alta la tensione.

Ai premi, il film ottiene una candidatura ai Golden Globe per Samuel L. Jackson e vari riconoscimenti più “pop”, come gli MTV Movie Awards. Curiosamente, riceve anche una nomination ai Razzie Awards come “peggior film che abbia incassato più di 100 milioni di dollari”: segno di quanto fosse divisivo.

Le critiche di ieri e di oggi

Tuttavia, il film mostra tutti i segni del suo tempo: una regia molto “anni ’90”, che alterna momenti intensi a un gusto per il melodramma; una certa tendenza a semplificare i conflitti razziali; e il già citato rischio di costruire una narrativa di “salvatore bianco”.

Eppure, nonostante questi limiti, “Il momento di uccidere” continua a essere citato come uno dei legal thriller più efficaci del periodo, capace di incastrare il pubblico tra il bisogno di giustizia per Tonia e il disagio di vedere la legge piegata all’emozione.

Perché rivederlo oggi (e leggere il romanzo)

A quasi trent’anni dall’uscita, “Il momento di uccidere” non è un film “risolto”. È imperfetto, a tratti retorico, e proprio per questo interessante. In un’epoca segnata da casi come George Floyd e dal movimento Black Lives Matter, l’idea di un processo che ruota intorno alla violenza contro una bambina nera e alla vendetta del padre acquista un’eco diversa.

Guardarlo oggi significa interrogarsi non solo sulla storia che racconta, ma su come la racconta: chi ha diritto di parlare, chi viene messo al centro dell’inquadratura, chi resta sullo sfondo. È un esercizio utile, soprattutto se affiancato alla lettura del romanzo di Grisham, più complesso e meno rassicurante del film.

Per gli amanti del cinema, resta anche un documento prezioso, visto che si tratta di uno dei primi ruoli importanti di Matthew McConaughey. Tra l’altro mostra Sandra Bullock in un registro meno romantico del solito, nei panni di una studentessa di legge idealista e ostinata, e offre una delle interpretazioni più intense di Samuel L. Jackson, che riesce a tenere insieme dignità, rabbia e vulnerabilità.

Se lo si guarda come un semplice thriller, “Il momento di uccidere” funziona benissimo: c’è il caso impossibile, il processo, la minaccia del Klan, le notti insonni dell’avvocato, l’arringa finale che ti stringe lo stomaco.

Se invece lo si osserva con uno sguardo più critico, diventa un laboratorio di domande: quanta giustizia siamo disposti a sacrificare per ottenere una punizione esemplare? Chi viene ascoltato e chi no, quando si parla di razzismo? Soprattutto, che cosa significa davvero “il momento di uccidere”?

Forse, la forza del film sta proprio qui: nel non darci una risposta definitiva, ma nel costringerci – proprio come la giuria di Jake Brigance – a chiudere gli occhi, immaginare quella bambina, e ammettere che, davanti a certe ferite, nessuno può dirsi davvero neutrale.