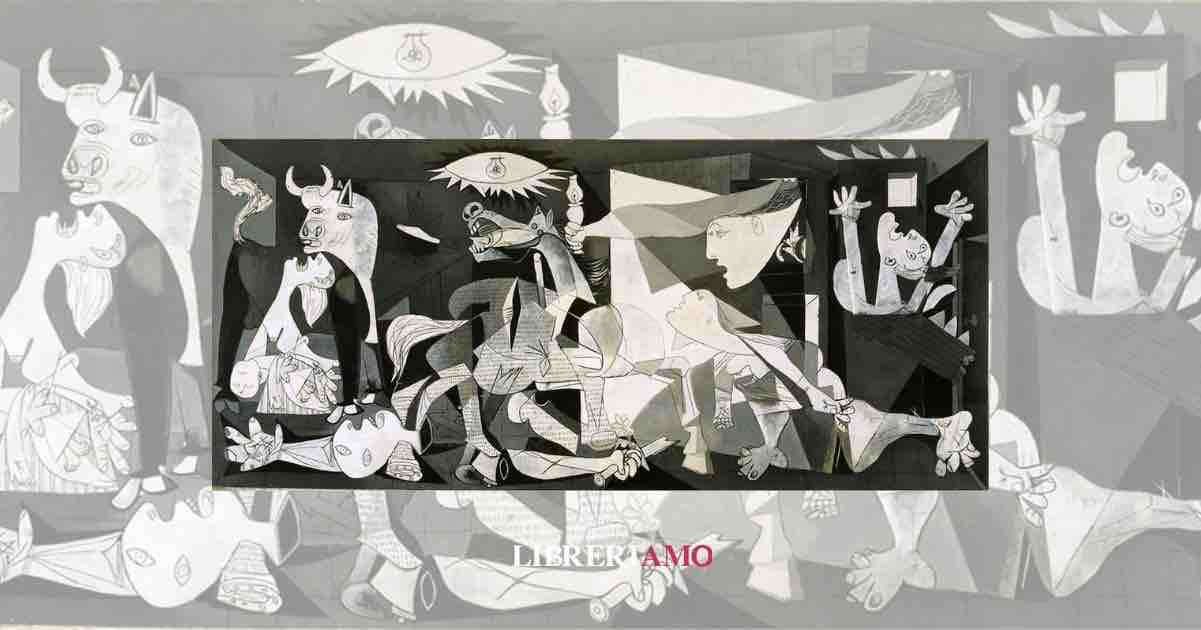

“Guernica” di Pablo Picasso: l’urlo concreto del dolore (e dell’arte)

Scopri come “Guernica” di Pablo Picasso esprime il dolore attraverso l’arte, un’opera che parla all’anima e alla storia estremamente attuale. Per celebrare Picasso riscopriamo una delle sue opere più grandi.

Domani ricorre l’anniversario di una delle opere più iconiche e sconvolgenti del Novecento: “Guernica”, il monumentale dipinto di Pablo Picasso realizzato nel 1937. Più che un quadro, “Guernica” è un grido: una denuncia contro la violenza, un atto politico e spirituale che ha trasformato la tragedia in linguaggio universale.

La nascita di un capolavoro contro la barbarie Il 26 aprile 1937 la cittadina basca di Guernica venne devastata da un bombardamento aereo compiuto dalla Legione Condor tedesca, in appoggio alle truppe franchiste durante la guerra civile spagnola.

Le vittime civili furono centinaia, e la notizia sconvolse l’Europa. Picasso, che in quel periodo viveva a Parigi, vide le fotografie del massacro sui giornali e decise di trasformare quell’orrore in un’opera d’arte destinata a sopravvivere alla storia. La commissione arrivò dal governo repubblicano spagnolo, che gli chiese un grande dipinto per il Padiglione spagnolo dell’Esposizione Universale di Parigi. In poche settimane, tra maggio e giugno 1937, Picasso realizzò un olio su tela di dimensioni colossali, 351 x 782 centimetri, che divenne il cuore pulsante del padiglione.

Era un manifesto contro la guerra, ma anche un esperimento formale che avrebbe cambiato per sempre il linguaggio della pittura. Dopo l’Esposizione, “Guernica” viaggiò a lungo tra Europa e Stati Uniti. Per volontà dell’artista, restò lontana dalla Spagna fino alla caduta del franchismo. Solo nel 1981, sei anni dopo la morte del dittatore, l’opera tornò a Madrid, dove oggi è conservata al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

“Guernica” quando l’arte mostra la storia

Con “Guernica”, Picasso ha dipinto non solo una scena di guerra, ma la guerra stessa: il caos, la paura, l’assurdo. La sua forza non risiede nella cronaca, ma nel simbolo. E il simbolo, come tutte le grandi opere d’arte, non invecchia mai.

Nel giorno del suo anniversario, “Guernica” ci ricorda che guardare è già un atto di impegno. Osservare il dolore, riconoscerlo, nominarlo: questa è la forma più alta di resistenza. Perché, come insegna Picasso, ogni linea può diventare memoria, ogni ombra può diventare coscienza.

Una composizione che urla senza suono

Osservare “Guernica” è come trovarsi davanti a un’enorme esplosione congelata nel tempo. L’occhio si muove da destra verso sinistra: da una donna che alza le braccia al cielo mentre le fiamme divorano la sua casa, a una figura femminile che regge una lampada a olio come se cercasse di rischiarare l’orrore.

Al centro domina un cavallo ferito, trafitto da una lancia, che nitrisce in una smorfia di dolore. Ai suoi piedi, un soldato riverso a terra stringe una spada spezzata, accanto alla quale sboccia un piccolo fiore: un fragile simbolo di speranza. Sulla sinistra, un toro guarda la scena con sguardo impassibile.

È una delle figure più enigmatiche del quadro: presenza arcaica, simbolo della Spagna, ma anche della brutalità cieca e del potere che osserva senza agire. Tutto è dipinto nei toni del bianco, del grigio e del nero. L’assenza di colore accentua la drammaticità: non c’è spazio per la vita, né per la bellezza estetica. Quella di Picasso è una scelta etica prima ancora che formale. Il bianco e nero richiama le fotografie dei giornali dell’epoca, rendendo l’opera un documento visivo della tragedia.

La forma del dolore

“Guernica” appartiene al periodo del Cubismo sintetico. Le figure sono spezzate, ricomposte, deformate. Picasso distrugge la prospettiva classica per restituire la confusione del mondo in guerra: corpi frantumati, linee taglienti, volti che gridano. La composizione non segue regole tradizionali: è piatta, frontale, ma sorprendentemente armonica. I personaggi sembrano muoversi su un palcoscenico di dolore, disposti in modo da creare un equilibrio di tensioni.

Al centro, le diagonali delle figure principali formano un triangolo invisibile, che dà all’opera una struttura solida pur nella sua apparente disgregazione. Ogni elemento ha un valore simbolico. Il toro rappresenta la brutalità del potere, ma anche la Spagna stessa. Il cavallo è la vittima, la carne che soffre, l’essere vivente sacrificato sull’altare della violenza.

La madre col bambino morto (sulla sinistra) è l’eco di una Pietà laica, una Natività rovesciata in cui la vita diventa morte. La lampada a olio e la lampadina elettrica che pende dall’alto dialogano fra loro: due luci, due forme di conoscenza. Una è umana, l’altra è artificiale, quasi disumana. Il fiore accanto alla spada è l’unico segno di speranza, una promessa di rinascita che resiste al buio.

Simbolismo e modernità

L’innovazione di “Guernica” non è solo nel linguaggio, ma nel modo in cui Picasso trasforma l’arte in testimonianza. La guerra non è più rappresentata attraverso eroi o battaglie, ma attraverso il dolore collettivo. È la civiltà stessa ad essere sfigurata. Il pittore riesce a fondere il linguaggio delle avanguardie, il Cubismo, il Surrealismo, l’Espressionismo, in un’unica sintesi.

Il risultato è un’icona moderna: un quadro che non illustra, ma urla. Ogni dettaglio si muove in una tensione tra distruzione e resistenza, tra morte e luce. L’arte diventa un mezzo per dire l’indicibile, un linguaggio alternativo al linguaggio stesso della violenza.

“Guernica” come coscienza del mondo

L’attualità di “Guernica” è forse la sua lezione più grande. A quasi novant’anni dalla sua realizzazione, la sua forza resta intatta. Non parla solo del 1937, ma di tutte le guerre, di tutte le città distrutte, di tutte le madri che urlano ancora oggi.

Il filosofo Walter Benjamin scriveva che “la storia non è solo fatta di catastrofi, ma la storia stessa è la catastrofe”. Picasso sembra aver dipinto esattamente questo: la condizione umana come campo di rovine.

“Guernica” è diventata simbolo di pace universale. Non a caso, una riproduzione dell’opera in arazzo è esposta all’ingresso del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove le delegazioni mondiali si riuniscono per discutere proprio di guerra e di pace.

Un’opera che guarda dentro di noi

Osservare “Guernica” oggi significa confrontarsi con il lato più fragile dell’umanità. Non c’è colore, ma c’è emozione. Non c’è voce, ma c’è grido. Non c’è tempo, ma eterna attualità. Picasso, che aveva detto “la pittura non è fatta per decorare gli appartamenti”, dimostra qui la verità di quelle parole: l’arte serve a scuotere, a ricordare, a impedire che l’oblio vinca sulla memoria. Quando ci si ferma davanti alla tela, si avverte una sensazione precisa: il dolore non appartiene solo ai personaggi dipinti, ma a chi guarda. È un transfert emotivo, un’esperienza che trasforma lo spettatore in testimone.